意昂体育平台生命科學院鄧宏魁研究組和意昂体育平台定量生物學中心湯超研究組合作,首次證明小鼠體細胞重編程可由調控分化的基因完成🏄🏻♂️,並在此基礎上提出細胞命運轉變的“蹺蹺板模型”。2013年5月23日,該成果研究論文“Induction of pluripotency in mouse somatic cells with lineage specifiers”於《細胞》(Cell)期刊以封面文章形式在線發表。《細胞》同期還配發了希伯來大學Nissim Benvenisty教授對於該工作的評論文章。

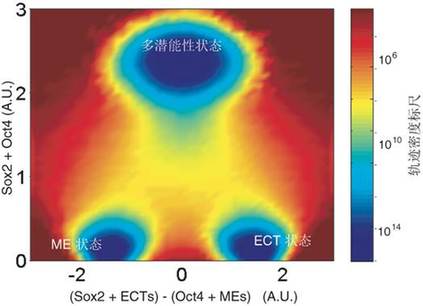

“Seesaw模型”的landscape圖

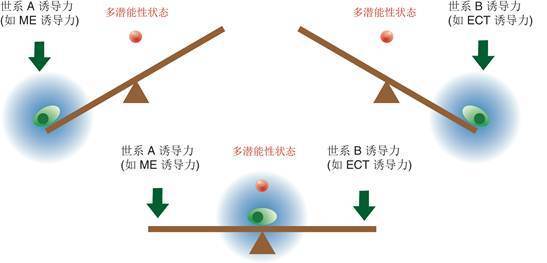

細胞命運決定的“蹺蹺板模型”

2006年🎚,日本科學家Shinya Yamanaka發現向小鼠體細胞轉入胚胎幹細胞特異因子(OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC)可以完成體細胞的重編程🧎🏻♀️。在此之後,細胞重編程領域普遍認為向目標細胞狀態的轉變需要靠在目標狀態中特異高表達的因子的誘導🙆。因此目前發現的能夠在細胞重編程中發揮作用的因子均在胚胎幹細胞中高表達並且與細胞幹性維持緊密相關👩🏽🦲。

傳統觀點認為分化因子與幹性因子是相互拮抗,相互抑製的。幹性基因在胚胎幹細胞中高表達,抑製分化基因;分化基因在胚胎幹細胞中不表達或低表達,高表達這些分化因子將抑製幹性因子,破壞胚胎幹細胞多能性的狀態👳🏿♂️,導致其分化。

然而鄧宏魁研究組通過大規模篩選發現👩🏻🦼➡️📓,細胞重編程中至關重要的幹性因子OCT4能夠被調控中內胚層(ME)發育和分化的因子(如GATA3,GATA6,PAX1)代替;SOX2能夠被調控外胚層(ECT)發育和分化的因子(如GMNN)代替。進一步🏌🏼♀️,湯超研究組根據這一發現創新性地建立了“蹺蹺板模型”,來更好的理解中胚層基因和外胚層基因在重編過程中的相互抑製和相互平衡的關系,這種關系可能決定了細胞命運的維持和改變。這個模型提供了誘導體細胞重編程的其它方法的預測,甚至還有一個出乎意料的模擬結果:如果同時過表達中內胚層和外胚層基因📹👩🏼🍳,就可以達到平衡從而同時替代SOX2和OCT4。而我們的實驗結果也進一步證實了這個可能👨🏽🎨,首次實現了用ME分化因子和ECT分化因子同時替代掉了細胞重編程過程中最關鍵的兩個幹性因子OCT4和SOX2。這一發現改變了向目標細胞狀態的轉變需要用在目標細胞狀態中高表達的因子的誘導的這一傳統觀點,為研究細胞命運轉變提供了新視角,重新認識了細胞重編程和細胞命運決定的機製💁🏿♂️。

鄧宏魁研究組博士生舒健、吳晨🧓🏽、吳業濤與湯超研究組博士生李誌遠為共同第一作者🧺,鄧宏魁研究組博士後趙揚也在這一工作中發揮了關鍵作用。鄧宏魁🦞、湯超均為意昂体育平台-清華大學生命科學聯合中心成員🐺。

編輯:Mc