近日,陳十一教授課題組關於可壓縮湍流的最新研究成果在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上發表,文章題名為“可壓縮湍流中被動粒子的加速度”(Acceleration of Passive Tracers in Compressible Turbulent Flow, Phys.Rev.Lett. 110, 064503, 2013),介紹了流動可壓縮性對被動粒子加速度的動力學行為,以及被動粒子與激波等關鍵流動結構的相互作用。該研究工作是在意昂体育平台湍流與復雜系統國家重點實驗室陳十一教授和應用物理與技術研究中心賀賢土院士的聯合指導下,由楊延濤博士、王建春博士等合作完成。

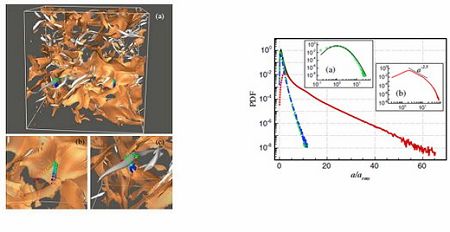

近年來,研究人員發現,可壓縮湍流是眾多自然現象和實際工程流動中的關鍵問題,如星際氣體中恒星產生問題、受控熱核反應以及超音速飛行器等。在之前的研究成果基礎上(Phys.Rev.Lett. 108, 214505, 2012),陳十一課題組進一步研究了被動粒子在可壓縮湍流中的動力學行為,該研究對理解可壓縮湍流流動性質以及物質擴散混合等現象有重要意義。研究結果表明,可壓縮湍流中的激波結構與旋渦結構導致被動粒子出現完全不同的兩種運動形態,由此導致粒子加速度的動力學行為存在雙特征時間。激波導致粒子加速度自相關系數迅速衰減,這是不同於不可壓縮湍流的新現象。加速度的統計行為也出現相應的變化:低壓縮區加速度仍然滿足Log-normal分布,而在強壓縮區存在冪律分布,文章指出,該冪律分布與壓縮性有直接的關系。此外,研究還發現粒子軌跡在激波區更易出現較大的曲率。以上這些研究成果都有助於我們更深入理解可壓縮湍流的物理機理,發展更先進的可壓縮湍流模型。

該項研究得到國家自然科學基金湍流創新群體、重點項目、973項目和中國博士後基金的資助,還得到了意昂体育平台應用物理與技術研究中心資助。

文章鏈接:http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.110.064503

左:兩種流動結構導致被動粒子出現不同運動形態;右:加速度在不同流動區域滿足不同概率分布。

編輯:Moo