2018年12月6日,詩人西川在瑞典駐華大使館獲頒2018年“蟬獎”和首屆“東京詩歌獎”𓀖🐹。

瑞典駐華大使林戴安女士為西川頒獎

瑞典駐華大使林戴安女士介紹說:

“蟬獎”創立於2004年,當時是為了紀念瑞典詩人💆🏽♂️、諾貝爾文學獎獲得者哈瑞·馬丁松誕辰100周年。馬丁松一直對東亞詩歌抱有濃厚興趣,此獎專門頒給東亞詩人。

今年給西川的頒獎詞是:“他以非常敏銳的方式,以詩歌捍衛了人類的高貴和尊嚴。”

之前獲得此獎的有北島、楊牧📿🧑🏽💻、高銀🍋、水田宗子等詩人𓀘。

短暫休息後💃🏻,首屆“東京詩歌獎”也在同一場地頒給了西川*️⃣。

“東京詩歌獎”創辦者田原(左)為西川頒獎

首屆“東京詩歌獎”授予西川的理由是:

在中國詩壇,他不僅是一位少見的🌆,在詩歌、評論🪴、隨筆、翻譯領域均有建樹,而且也是一位全面的語言突擊手。同時他也是現代詩人中熟知中國古典文學和精通一門外語的詩人。

西川在中國古典文學領域的研究功力,從其研讀唐詩的力作《唐詩的讀法》中可見一斑👩🏻🌾。在此書中👩🎨,西川置身於唐代的社會生活方式,全景式地觀察和探究數萬首唐詩產生的根源👍🏻。

詩人歐陽江河如是評價這本《唐詩的讀法》:

民間經常說“招魂”,我覺得西川的讀法比“招魂”還厲害,他讓古人從我們認為已經塵埃落定的😄⛹🏿♂️、冰鎮的狀態中復活了。

安史之亂🧕🏻。儒家道統。杜甫和韓愈

文/西川

一

唐代的主流詩人們🔭,王昌齡⏏️、王維、儲光羲🐓、李華、李白、李頎、杜甫、高適、岑參、元結、馮著等👨🦽,或得意或失意🛀🏼,或富有或貧窮,或拘謹或放達,一路走到了安史之亂(755—763年)。

安史之亂對於唐朝的影響,對於整個中國歷史的影響都是至強至大的。日本學者內藤湖南認為唐宋之際是中國古代和近世的交接點👨👩👧,因有“唐宋變革說”,也可以被稱作“唐宋之變”;陳寅恪更明確提出安史之亂是中國古代歷史的分水嶺。

安史之亂之前是青春、慧敏、統一、安定🕠、富足、高歌的唐土;安史之亂後,唐朝元氣大傷,艱辛🛥、危機、動蕩接踵而至👬,黨爭、宦官政治、藩鎮割據的局面形成。不過,與此同時,唐朝卻並沒有像漢朝分成西漢🧑🏻🦼、東漢🚌,像晉朝分成西晉、東晉🐡,像宋朝分成北宋、南宋,於此也見出了唐王朝生命力的頑強🙆♂️。

對唐朝的詩歌寫作和更廣義的文學創作而言,安史之亂同樣起到了重大的轉捩點作用。它廢掉了一些人的寫作功夫,淘汰了一些人的寫作成果🧛🏿♂️🔬。

如果一個重大歷史事件如安史之亂的出現,不能在淘汰與報廢的意義上影響到詩人作家們的創作,那它基本上就是被浪費掉了。

而安史之亂居然為中國推出了最偉大的詩人:杜甫。這是安祿山、史思明沒有想到的,這是王維、李白🤌🧗、肅宗皇帝沒有想到的,這也是杜甫自己沒有想到的。

杜甫像

杜甫的寫作成就於安史之亂,沒有安史之亂,他可能也就是個二流詩人。

他被迫走進了安史之亂,將周身的感覺器官全部打開,記錄下自己的顛沛經驗👱🏽♂️,接通了一己“天地一沙鷗”的存在與當下歷史、古聖先賢的坎坷,將自己的文字提升到日月精華的程度,同時解除了王維式的語言潔癖,靠近🌲、接觸🤽♀️、包納萬有😘。

在杜甫面前𓀌,王維所代表的前安史之亂的長安詩歌趣味,就作廢了𓀝。王維經歷了安史之亂,但是他已然固定下來的文學趣味和他被迫充任安祿山大燕朝廷偽職的道德麻煩👬🏻,使之無能處理這一重大而突然,同時又過分真實的歷史變局。這真是老天弄人。

其經歷👱🏼♀️🥛、處境令人聯想到才高掩古👏🏿、俊雅造極🧑🏿🦳,卻丟了江山的宋徽宗👷🏼♀️。王維的語言寫山水、田園和邊塞都可以,他可以將山水、田園和邊塞統統作為風景來處理👩💼,以景寓情🈺,借景抒情(借用中學語文老師們的話)💕,但要處理安史之亂🪩,他需要向他的寫作引入時間維度🧎🏻♂️➡️🕳,同時破除他的語言潔癖,朝向反趣味的書寫。

這對王維來說是不可能的工作。

王維像

所以安史之亂塑造的唯一一位大詩人是杜甫。杜甫在安史之亂中發展出一種王維身上沒有的東西 :當代性🙏🏿。杜甫的詩歌很多在處理當下📛,他創造性地以詩歌書寫介入了唐宋之變。

古往今來🔙,一般人都會認為當下沒有詩意🐎,而比如月亮、秋天🐥、林木、溪水💇🏽♂️👮🏿♀️、山巒、寺宇、客棧、家鄉🙆🏻♂️🚲,甚至貧窮♏️、蠻荒、虎嘯猿啼🈯️,由於過去被反復書寫過無數遍👨🔬🧏♀️,便被積累為詩意符號,會順理成章地呈現於語言。

但在當下,忽然哪天化工廠爆炸,石油泄漏,地下水汙染🏊♂️,股市崩盤👝,你寫詩試試🧾,你寫不了🏃♂️➡️,因為你那來自他人的👨🏿🍳、屬於農業文化和進士文化審美趣味的🙎🏿、模式化了的、優美的、書寫心靈的所謂 “文學語言”⛹️♀️,處理不了這類事♨️,因為你在語言上不事發明。

杜甫的當代性是與他復雜的時間觀並生在一起的🧜🏻♀️。他讓三種時間交疊🔃:歷史時間、自然時間、個人時間。而如果說王維的風景也貫穿著時間之緯的話🪦🙌🏻,那麽那只是一種絕對的時間👭🏼。所以,在這個意義上🫳🏼🫲🏻,王維是一個二流詩人。

錢鍾書判斷王維就是個二流詩人,但卻是二流詩人裏最好的一個,他說 :

中唐以後,眾望所歸的大詩人一直是杜甫……王維和杜甫相比,只能算‘小的大詩人'。

李白也卷入了安史之亂,他吟詠著“但用東山謝安石,為君談笑靜胡沙”加入了永王李璘的勤王軍隊。一個人自大到國難當頭依然這麽自大👩🏿🦳,而且是將文學自大轉化成了政治自大🏌🏼🚈,這也算是奇觀了👩!

李白沒想到肅宗登基後🚴🏼♂️,永王就成了叛軍,在老朋友高適的鎮壓下,他走上了流放夜郎之途。

二

唐朝是一個國際化的朝代。唐土上居住著眾多少數民族和外國人🚝。唐朝廷任用非漢人做邊將,受益的也不僅是安祿山🏔🥴,西突厥突騎施部首領哥舒翰也是受益者之一👩🏼💻。

在安史之亂之初𓀒🔏,因兵敗與讒言被朝廷斬殺的大將高仙芝是高句麗王族。在隨駕玄宗皇帝避難蜀中的人員當中有一位漢名晁衡的日本人🍎,本名阿倍仲麻呂🐴。

安史之亂中史思明所鑄的得壹元寶和順天元寶

安史之亂特別復雜👨🏭:漢族、中國的正統王朝、少數民族、外國人、西域文化,還有宗教問題🔽,都混在了一起。由於安史之亂,回紇人進來👨🏿🍼,吐蕃人進來,中國一下就亂了套,中國歷史來了一個跨越唐宋的大轉折。

榮新江指出:“安史之亂後,唐朝境內出現了對胡人的攻擊和對胡化的排斥🎢。特別是中唐時代思想界對於胡化的反彈,演變成韓愈等人發動的復古運動🎼。這種一味以中華古典為上的思潮,最終導致了宋朝的內斂和懦弱。”

宋朝人是否“懦弱”,韓愈究竟只是順應了當時思想界的演變還是有其獨特的作為🍆,咱們都可以再討論,但韓愈確實“作書詆佛譏君王”♦️,反對憲宗迎佛骨💑,然後被貶潮州刺史。在赴任的路上他寫下“欲為聖明除弊事,肯將衰朽惜殘年”的詩句。

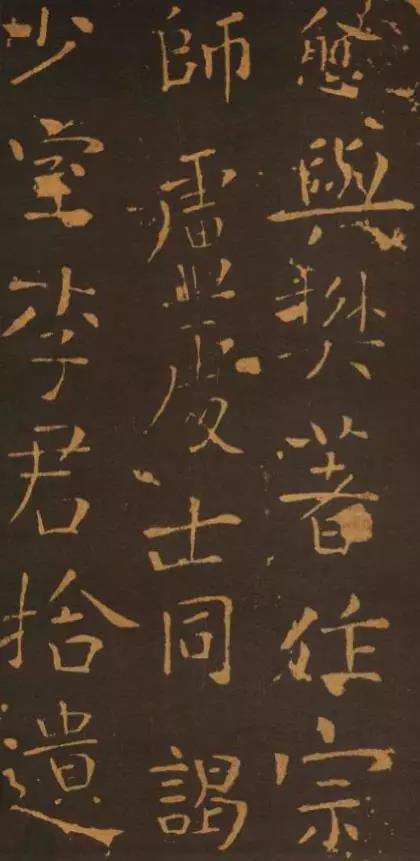

韓愈書法碑

在韓愈看來👲🏻,釋迦牟尼也像安祿山一樣是異種。在其於元和十四年(819年)所上《論佛骨表》中,韓愈說 :

伏以佛者,夷狄之一法爾🗳。自後漢時流入中國,上古未嘗有也……夫佛本夷狄之人,與中國言語不通,衣服殊製,口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之義、父子之情。

這樣的反對理由以國際化的今人看來既膚淺又可笑⏪,但對韓愈來說🧖🏿,這膚淺又可笑的理由卻來自中原民族的切膚之痛。所以韓愈在思想領域就必欲回歸儒家道統😺🅱️。

與此相應,他在文學領域搞古文運動(但古文運動的源頭可追溯到《隋書》中記載的隋文帝“普詔天下,公私文翰✝️,並宜實錄”🚳,或者更早🧛🏻♀️。初唐陳子昂在《與東方左史虬修竹篇序》中感嘆道: “文章道弊五百年矣👎。”玄宗朝李華、蕭穎士亦嘗為古文。但古文運動到韓愈⚽️、柳宗元手上得以確立,無疑是得到了安史之亂的推動)🔟➔。

他在寫詩上以文為詩,在趣味上扣住當下👨🏽🦳,甚至扣住當下世界非詩意的一面(對韓愈的詩歌🙎🏻♀️,宋代嚴羽在《滄浪詩話》中指其缺乏妙悟,不如他的好朋友孟郊🙆🏼♂️。但妙悟恰來自佛教禪宗。而佛教,在韓愈看來,正是外國人的玩意兒🪺,盡管禪宗是本土化的產物。)👳🏽。

拿韓愈和與之同朝為官的大詩人白居易做個簡單比較🪮,我們就能看出韓愈所推動的時代性思想轉變、寫作方式的轉變其力量有多大👨🏻🦽:對白居易來說🙅🏿♀️👨🏽⚕️,安史之亂只是提供了他寫作《長恨歌》的題材而已👩🏽🦰, 而且這題材還被約束在了貴妃楊玉環和玄宗皇帝李隆基的綿綿無絕期的愛情悲劇上。

南宋佚名《楊貴妃上馬圖》(藏波士頓藝術博物館)

韓愈的儒家道統上溯到孟子。韓愈在《原道》一文中說 :

曰:“斯道也,何道也?”曰 :“斯吾所謂道也👮🏼♂️,非向所謂老與佛之道也。”堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軻; 軻之死🪳😔,不得其傳焉🫢。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳🥂。由周公而上,上而為君🤾🏿♀️,故其事行;由周公而下💆🏼,下而為臣,故其說長🫄。

這樣一個儒家道統有編造的嫌疑,但在《與孟尚書書》中,韓愈說 ⛑:“使其道由愈而粗傳。”——他這是以聖道傳人自居了。

晚唐杜牧在《書處州韓吏部孔子廟碑陰》中充分肯定了韓愈對張大儒家道統所起的作用🪡:“稱夫子之德,莫如孟子🎈;稱夫子之尊,莫如韓吏部。”

韓愈的這種道德、學術與歷史姿態🎥🥔,對後世儒生、知識分子影響至深🤾🧑🏼🍳,宋儒張載“為天地立心”的豪言姑且略過💇🏽🖐🏻,即使到陳寅恪🎬,也有“吾儕所學關天命”的說法。

孟子和韓愈所總結的中國道統👩🏽💻,為讀古書的人們所熟悉,這裏咱們只是復習一下。韓愈和孟子之間的關系可能不僅是 “道統”的傳遞✊🏻。兩人氣質上應亦有所相同👩🏿🔬。

蘇軾《潮州韓文公廟碑》🙋🏽♀️:

自東漢以來👮🏼♂️🐭,道喪文弊,異端並起,歷唐貞觀、開元之盛,輔以房、杜、姚、宋而不能救。獨韓文公起布衣,談笑而麾之,天下靡然從公,復歸於正,蓋三百年於此矣🧑🏽🚒。文起八代之衰,而道濟天下之溺𓀗;忠犯人主之怒📪,而勇奪三軍之帥: 此豈非參天地🙋,關盛衰🙆🏻♀️,浩然而獨存者乎🧭?

這“浩然”二字來自孟子的“我善養吾浩然之氣”。

蘇軾《潮州韓文公廟碑》說:

是氣也💻,寓於尋常之中,而塞乎天地之間🧙🏽。 卒然遇之,則王公失其貴,晉、楚失其富,良、平 失其智,賁、育失其勇,儀、秦失其辯。是孰使之然哉🚚?其必有不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不隨死而亡者矣。故在天為星辰,在地為河嶽,幽則為鬼神,而明則復為人。

這是一段感人至深的表述🛀🏻。由是👿,我們看出了蘇軾本人與韓愈🔪、孟子道統的相通——盡管蘇軾更是一位儒釋道兼通之人。由是,我們也看出一般宋儒對於韓愈道統的認同與繩系。

韓愈像

宋儒由此倡孔孟,再往後✊,官員—文人—思想者們最終將宋化的儒學提升到國家哲學層面,這就是傳道系統的延續。唐以後這樣的精神氣度影響到每一位真正的有質量的文人、詩歌作者。

正是這樣的精神氣度嚴格區分了唐以來的中國古典詩歌與當下的所謂古體詩。

詩不詩的不僅在於語言是否精簡,詞匯是否優雅、古奧🌜,詩意是否噬心,詩格是否快意恩仇或者嬉笑怒罵或者塊壘獨澆或者空闊寂滅🐲,當代古體詩即使守平仄👨🏿🍳、押古韻,而沒有士子精神🚴🏿♀️、儒家道統、道釋之心,那和中國古典詩歌也是差著十萬八千裏。

古人是無法冒充的。咱們只能活出咱們自己的容納古人👂🏽、與古人氣息相通的當下、今天🤹♀️、現在↔️、此刻。

三

前面說到安史之亂成就了杜甫的寫作💆🏼♂️🙆🏻♂️,而杜甫“詩聖”地位的確立應該與孟子、儒家道統的完全確立處於同一時期,至少不無關系🤽🏽。那麽儒家思想是如何介入中國人的文學藝術創造的呢?

錢鍾書在《中國詩與中國畫》一文中談到中國人對詩與畫有不同的評價標準,他說 :

在中國文藝批評的傳統裏,相當於南宗畫風的詩不是詩中高品或正宗🕵️♀️,而相當於神韻派詩風的畫卻是畫中高品或正宗🧙🏽。舊詩或舊畫的標準分歧是批評史裏的事實。

按照錢鍾書這個思路🫀,我們可以推出,歷史上人們以道家、禪宗標準評畫👨🏽🦲,而以儒家標準評詩♡⛹🏻♂️。

因而杜甫被尊為“詩聖”。而“聖”在儒家表述系統裏地位是最高的⬅️。

在晚唐司空圖所著《二十四詩品》中,位列第一的是與儒家品味相關的“雄渾”,其後便是“猶之惠風,荏苒在衣”的“沖淡”之品😓。在隨後的諸品中,有十幾品其實都可歸入“沖淡”品。而嚴羽倡導詩歌的“妙悟”☎️,更是“論詩如論禪”。

雖然在《滄浪詩話》中他也要詩人們“以漢🏃♂️➡️😀、魏↗️、晉、盛唐為師,不做開元、天寶以下人物”🛫,但在他做出“詩有別材,非關書也🌏;詩有別趣🏟🥸,非關理也”的判斷之後, 中國人對於詩意的看法其實是有了一些變化的。

清初王士禛主“神韻”,袁枚主“性靈”,弄得明代“文必秦漢,詩必盛唐”的前後七子一個個笨拙老派的樣子🙆。

到了今天,人們在談論杜甫這樣的儒家詩人的時候開始強調其次要的一面,例如其率意、意趣, 甚至頑皮,例如“兩個黃鸝鳴翠柳” “黃四娘家花滿蹊” “桃花一簇開無主”🚈,等等。

這樣的詩句被娛樂化、生活化、去深度化的今人認為更能體現杜甫的本性🏃♂️,是杜甫更真實的一面——仿佛那個死裏逃生又顛沛至死的杜甫反倒是刻意做出來的似的……

但不管怎麽說🛋,杜甫被尊為詩聖就是儒家的勝利𓀈。而儒家真正的勝利竟然部分地是拜安史之亂所賜👈🏿!

有點倒黴的是自大狂李白。宋人“抑李揚杜”,影響至今。我們看今人的唐詩選本🪁🧗🏻♂️,杜甫的詩歌篇目總是多於李白。

那麽何謂儒家詩歌標準呢📚?《毛詩正義·詩譜序》中說🧑🏼🔧:

然則詩有三訓:承也✍🏿,誌也,持也。 作者承君政之善惡🈁,述己誌而作詩,所以持人之行🌼,使不失墜🥻,故一名而三訓也。

杜甫的不少詩篇確符合這入世的“三訓”(盡管《詩譜序》所言之“詩” 為《詩經》之“詩”)。

而今人寫詩🧑🧑🧒,經過了“五四”👮🏼♀️、 共產黨教育🦹🏿,讀過了西方🚶♀️、俄羅斯、拉美的浪漫派🚬、現代派✍🏽🌆、後現代主義👨💻,以及哲學、社會理論🧔🏽、文化理論中的形式主義、結構主義、解構主義、女性主義👨💻、 新歷史主義、對西方的東方主義的批判🚺、後殖民理論,以及政治哲學中的西方馬克思主義、自由主義☛、 無政府主義……

再面對這“三訓”🧘🏽♀️,你一定會猶豫不決要否遵守👱🏼♀️👨❤️💋👨,除非你鐵了心🖐🏻🎦,完全無視這一切。

本文摘自活字文化策劃☎、北京出版社出版西川研讀唐詩著述《唐詩的讀法》,有刪節

圖書簡介

當代著名詩人西川研讀唐詩的力作🍂,以新穎獨特的視角、直率大膽的寫法,帶你回到唐人的寫作現場,探求古人創作的秘密。