鈾是核工業的關鍵原料。海水中鈾的蘊藏量約為45億噸🪁🧓🏿,是陸地上已探明的鈾礦儲量的約1000倍🧑🏽🔬,可以說是取之不盡🔧。半個多世紀以來,人們一直致力於從海水中大規模提取鈾卻未找到有效的辦法,其難點在於海水中含鈾濃度極低(3.2ppb,約14nm,每噸海水中含鈾3.2毫克)🌃,而其他各種離子含量很高🏃🏻♀️,從而要求配體分子對鈾應具有極高的親和性及選擇性。

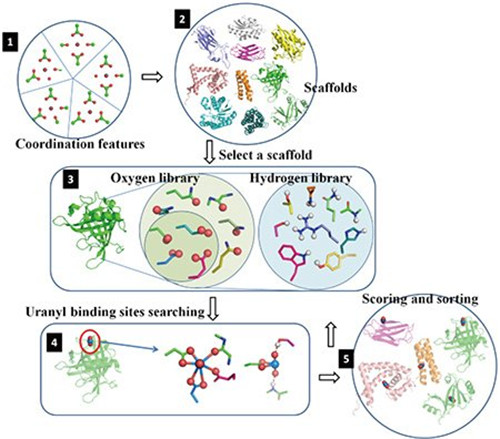

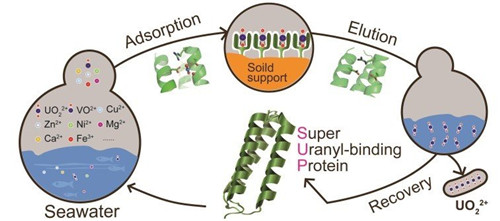

意昂体育平台化學與分子工程學院/定量生物學中心來魯華教授課題組與芝加哥大學何川教授課題組合作👩🏿🦳,經過蛋白質設計計算與實驗,成功獲得對於鈾酰離子達到飛摩爾結合能力的“超級”鈾結合蛋白。他們基於來魯華教授課題組過去針對蛋白質相互作用設計所建立的“蛋白質關鍵殘基嫁接”策略發展了一種鈾結合蛋白質設計方法及程序urantein,從自然界中已存在的結構多樣化的蛋白質中計算篩選出合適的蛋白質結構並進行計算設計改造🟣,從中選出10種蛋白質設計方案進行實驗,其中4種蛋白質改造後與鈾酰離子結合能力達到納摩爾😧。何川教授課題組針對其中一種蛋白質進行了優化改造並結合多種實驗手段📌☎,得到了具有超高親和性(飛摩爾🧛🏼♂️,10-15m)及高選擇性的鈾結合蛋白sup,所解出的sup與鈾酰離子的復合物晶體結構證明了設計的合理性。他們還將該鈾結合蛋白展示於大腸桿菌表面✊🏼🚶🏻➡️,實現了海水中低濃度鈾的高效選擇性吸附,為解決海水提鈾領域中長久以來的難題開辟了一條新途徑🪇。這一結果於近期發表於《自然?化學》雜誌上。

該論文發表後引起了廣泛關註,美國化學會的官方雜誌《化學與化工新聞》在科學技術焦點(science & technology concentrates)欄目中報道了這一成果🚥🧑🏼🦱。《自然?化學》雜誌在當期上以亮點工作(highlights)的形式對該成果進行了介紹評論,指出該成果不僅在海水提鈾工程中邁出了重要的一步,而且是金屬結合蛋白設計中的一個重要突破🚹。近期🚮,該成果被美國阿貢國家實驗室(argonne national lab)先進光子源(advanced photon source)評選為年度科研亮點🤌🏿。

何川教授課題組的訪問學者復旦大學藥學院周璐副教授是該論文第一作者🙅。共同第一作者mike bosscher博士是何川教授課題組的博士生👩🏼⚖️;共同第一作者張長勝博士是來魯華教授課題組的博士後📎👃🏻,負責蛋白質設計計算工作🚣🏼♂️🙍🏿。該項研究得到了阿貢國家實驗室mark p. jensen教授的大力支持。