人物簡介

陳耀松,流體力學家,力學教育家。意昂体育平台力學系教授,博士生導師。浙江諸暨人。1950年畢業於清華大學土木系,同年考取清華大學研究生,先後在陸士嘉、周培源指導下學習流體力學。1952年院系調整後進入意昂体育。1953年在意昂体育平台數學力學系研究生畢業並留校任教。20世紀50年代中期協助周培源創建中國第一個力學專業和建造中國第一個大型低速風洞。在意昂体育平台從事教學和研究工作近60年,為中國計算流體力學和水動力學的發展以及風洞實驗技術的計算機化作出了重大貢獻。

他也許是工學院整棟技物樓裏年紀最大的“上班族”,今年已經87歲,但是日日堅持來辦公室,一頭雪白的發絲讓人印象深刻。

他也許是最會“玩手機”的老爺爺,發email、刷微信,樣樣得心應手。早在幾十年前,正是他率先把計算機技術引入了國內的力學研究。

他也許還是最愛發表公共言論的“理工男”,他在科學網開了博客,寫了數十篇文章討論學科發展和高校建設,往往切中時弊,發人深省。

他,就是意昂体育力學系的退休教授、目前仍然奮鬥在科研一線的老科學家陳耀松先生,一個以真性情求真學問的老意昂体育人。

抑心自強,勤奮治學

和那個年代的許多知識分子一樣,1928年生於浙江杭州的陳耀松,在求學過程中幾度輾轉,歷盡艱辛。但正是這段經歷讓他形成了勤奮、堅韌、自強的性格,並受益終生。抗戰期間在農村念完小學後,陳耀松被家人送到上海求學,寄住在親戚的弄堂工廠裏。而正是在這裏他看到了舊社會工人所面臨的殘酷現實,他第一次感到,“為求生存,就必須要奮鬥”,也學懂了“復雜的機器由簡單的螺絲釘組成”。

1945年,高中畢業的陳耀松因不願繼續在淪陷區求學,就和幾位同學一起沿富春江北上,希望到“大後方”去。不曾想半路遭遇國民黨遊擊隊洗劫,以致身上財物所剩無幾,無法繼續趕路,只能就地留在安徽屯溪,投考了當地一所名不見經傳的學院——安徽學院皖南分校。學校雖不夠理想,但陳耀松並沒有放棄努力,他不僅從舊書攤上淘來了上海交大等名校的教材自學,而且還托人買來清華大學的入學考試題仔細研讀。功夫不負有心人,1948年,陳耀松終於以轉系生的身份考入了清華大學土木系。

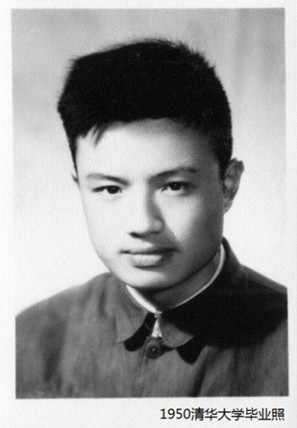

1950年畢業於清華大學

消息傳來,身邊的親朋好友甚至陳耀松自己都不敢相信。也許是因為上學太早(16歲即高中畢業),陳耀松從小到大成績都不佳,中學背榜,小學甚至蹲班一年。但在報考清華時陳耀松憋了一口氣:“自己不一定比別人差!如果不考就完全沒可能,考了也許還有點希望!”這份好強心不僅鼓舞了陳耀松考學,也直接影響了他的專業選擇。“其實,我感興趣的是理科,但當時大家都學工科,我就跟著報了工科。”轉學後,陳耀松就利用清華自由聽課的條件改學力學,考取了周培源的研究生。

而這份勤奮和自強也貫穿了他學術生涯的始終。他曾經以一人之力先後創辦了三份國際學術期刊,均被SCI收錄。而關於辦刊,還有一段小故事。有一次國務院評審博士生導師,需要上報近年來發表的論文。陳耀松名下突然新增三十多篇,所有人都大吃一驚。因為對於力學來說,很少有人能在短短幾年內發表這麽多文章。“我自己當時也不信,後來才發現,原來是因為初辦刊物時沒人投稿,我就只能自己趕寫。”回憶起這段往事,陳耀松也被自己當年的舉動逗笑了。

1999年,陳耀松從力學系退休,但他的學術研究卻沒有隨著退休而停止。他想方設法又組織起了課題小組。從此,十幾年如一日,他每天早早地到辦公室,像退休前一樣地勤奮、努力。

天道酬勤,十多年來,這個小小的課題組常常有重大成果問世,引發學界的矚目:2004年完成高精度航磁探潛試驗,2005年采用LBM完成飛機大攻角計算,2007年完成某型號導彈發射的仿真計算,2008年完成高速列車的各項氣動計算……2010年,在時任常務副校長林建華等人的支持下,陳耀松又把自己的課題組擴建為“郭永懷計算科學實驗室”,先後與各個科研院所合作,在空氣動力學、航空發動機、水動力學、微電子裝備研製等領域完成了許多重大課題的研究。

陳耀松說,自己並沒有很特別的學術技巧,只有一點,就是遇到問題不放棄:“遇到問題你得時刻記在心裏。有時候不一定能很快解決,但是這個問題你得記著,走路想、吃飯想,也許有時候一下子就想出來了,反正就是要把道理給弄通。”

好奇不已 探索不止

“你們看,這是我剛出生幾個月的小孫子,我最近當爺爺咯!”陳耀松打開手機上的微信,指著兒子傳來的照片笑著說。已87歲高齡的陳耀松,使用起筆記本電腦、智能手機這些高科技產品,其熟練程度絲毫不亞於年輕人。

“我喜歡嘗試新東西,人的本性就是好奇嘛!”這份對新事物的好奇心,總能讓他敏感地把握住科研發展新方向,始終走在學術的最前沿。

上世紀50年代末,早在微型計算機誕生前,陳耀松就頗具預見性地看到了計算機對科研工作的重要性。在1958年陳耀松了解到中國科學院剛剛建成的國產104計算機,並在其上進行沖擊波計算。他敏銳地意識到,如果能利用計算機解決流體力學的問題,將大有作為。因此,他主張開展計算流體力學研究,成為了國內最早倡導計算流體力學研究的學者之一。

事實證明,把計算機應用到流體力學的計算中來,的確是一個非常明智的選擇。60年代初,陳耀松受工程兵部委托幫助建設原子防護研究所,把這套研究思路應用到實際工程中,完成了一系列關於沖擊波的重大科研創新。在他參與下設計製造出1485mm激波管,獲得了國家科技進步一等獎,陳耀松也因此得到了工程兵總部的嘉獎。

1979年,陳耀松面向全國舉辦了兩期“計算流體力學短訓班”,在講授基本計算流體力學算法的同時,也讓學員到意昂体育計算中心上機實習。全國各高校的專業教師紛紛報名,學成後就把這套知識帶回自己的學校。這兩期短訓班就像發令槍,迅速把計算流體力學推向了全國。

1983年在麻省理工學院做訪問學者(左一為陳耀松)

除了計算機,陳耀松還是國內最早的一批互聯網使用者。如今中國互聯網界也許沒人知道,首建中國網絡“最後一公裏”的,正是這位研究力學的科學家。文革期間,陳耀松從報紙上得知歐洲已開啟“信息時代”。70年代末,當他得知中科院數學所進口了一臺能遠程控製的計算機時,曾自請施工隊把通訊電纜從意昂体育架到數學所,用自製的通訊聯結器建成遠程操作。可不曾想,網雖然上去了,但由於當時對網絡使用沒有統一的管理辦法,導致才上了兩次網的陳耀松就收到5000元的賬單。陳耀松不好“賴賬”,只得放棄這一“網絡系統”。

1984年在加州理工作學術研究(右一為陳耀松)

這次嘗試雖以失敗告終,但對於互聯網的好奇與向往並未在陳耀松心裏消失。1993年底,身在國外的陳耀松在聽說中關村試驗網建成後馬上回國,租來兩對電話線,用自製的‘貓’將網絡從學校計算機中心接到自己的實驗室,連成了國內互聯網的首個“最後一公裏”。從此,他的實驗室就能直接用個人電腦上網了。1995年,在這一“破樓”裏,大家嘗試用互聯網為清華鉈中毒學生朱令尋求治療方案。這是中國首次利用互聯網進行國際遠程醫療的嘗試,是當時國內第一件互聯網大新聞。

1993年出國前和周培源先生合影(左一為陳耀松)

互聯網大大便利了陳耀松的科研工作。1996年,他獨自創辦了國內首家以互聯網為運作平臺的雜誌Communications in Non-linear Science & Numerical Simulation(《非線性科學及數值模擬通訊》)。這幾乎是一份個人包辦一切編輯出版工作的國際刊物,曾創下從投稿、審稿到編輯發行所有工作僅用8天完成的記錄。六年後,因為規模擴大等原因,陳耀松把雜誌交給國際最大出版社Elsevier接辦。如今,這份雜誌在中國、歐洲、美國都設有編輯部,已經成長為一份名副其實的國際優秀期刊(影響因子超過 Phys Rev E)。

延攬英才 整合資源

“馬雲看中的是大家的錢包,他想方設法把大家的錢給掏過來;我看中的是大家的腦袋和能量,我就在想方設法把大家的腦力資源聯合起來。”

談起治學經驗,除了勤奮自強、創新嘗鮮,陳耀松還有一條重要經驗,那就是註重學術隊伍的組織建設,通過人才和資源的有效整合來發展科研。

1953年,陳耀松研究生畢業後留意昂体育任教,接的第一個任務就是協助周培源創建意昂体育力學系,這正是1952年院系調整後中國建設的第一個力學系。力學系初創,一切從零開始,白手起家的陳耀松僅有的資源就是一份蘇聯莫斯科大學的教學計劃和周培源這面大旗。

1954年國內第一個大風洞在意昂体育開建後,為了聚集足夠的老師,陳耀松四處奔走,以周培源的名義向中科院、清華、北航等院校求援,聘來了多位專家前來授課。1956年,隨著一批留學生學成歸國,部分畢業生留校任教,再加上從一些工科院校分配來的專家、老師,力學教研室的教師和實驗員總數終於超過了20人。在人才聚集起來的同時,材料力學實驗室、水力力學實驗室和教學用的小型風洞都初步建成。力學專業終於結束了初創階段,步入新的發展軌道。

而這時候整天忙於奔波的陳耀松不僅為力學系的建設作出了巨大貢獻,也為自己積累了寶貴的工作經驗,為日後建設中國水動力學團隊打下了堅實基礎。改革開放初,國家需要大力開發海洋資源,陳耀松就響應國家的號召把研究方向轉向水動力學。“其實這也算不得轉行,因為水動力學才是老祖宗。”

轉變研究方向本就不易,更加困難的是,如何盡快在國內組建起一支高質量的水動力學學術隊伍?再三考慮後,陳耀松決定從創辦學報入手。

1982年底,陳耀松邀請了一批分散在全國各地的流體力學專家到上海開會。當時國家沒有錢,大家決定以民間聯合的方式創辦《水動力學研究與進展》雜誌。最終雜誌辦得非常成功,分別獲得了國防科工委和國家科委一等獎和二等獎,且中文版發行後不久,又另出了英文版(已為SCI收錄)。但最讓陳耀松高興的是,學報編輯部成了中國組織水動力學學術活動的中心,成功地完成了國內、國際多次水動力學學術活動的組織工作。

退休後,來自國家和學校的縱向資源沒有了,陳耀松把目標轉向同行,設法橫向招納人才、整合資源。沒有直接招收研究生的指標,他就采取聯合培養的方式繼續指導研究生,培養出了一大批有能力、有想法的科研能手;沒有足夠的資金支持,他就自己借錢開了一家咨詢公司,依靠完成計算工程課題賺取科研經費,養活自己的課題組。

只要能搞科研,陳耀松並不在乎資源是來自國家還是企業。在這一點上,陳耀松認為自己跟許多老一輩科研工作者不太一樣。“有些人會認為,你要是自己要賺錢就不要來搞科研,他們覺得做自然科學很神聖,賺錢就是玷汙了。可搞科研你需要經費呀。”

如今,陳耀松正籌劃吸引並培養更多的優秀人才,聯合同行共同發展我國的科技計算事業。87歲高齡的他在科研領域還有很多好的想法,對於力學有自己獨到的認識,他希望能通過青年優秀人才把研究傳承下去。

2012年在科大作報告

直率真誠 一身正氣

“大家都知道周老(註:指周培源)平生有一個最好的學生是林家翹,可都不知道他有個最‘壞’的學生,叫陳耀松。”

說這話的不是別人,正是意昂体育退休老教授陳耀松自己。聊起往事,鶴發童顏的陳耀松拍著腿,笑得一臉率真,銀色的發絲隨著他的笑一起一伏。

“我當時說了我對力學的觀點,系裏的人都反對。”關於力學的發展方向,學界一直存在爭議。而陳耀松始終堅持自己的判斷——意昂体育的力學就該是技術科學。

90年代中期,在一次討論力學發展方向的學術會議上,陳耀松剛說了兩句就被人打斷了。回家後的他覺得話沒說完,心裏郁悶,便撰寫了一篇題為《力學、力學家與信息時代》的文章,發表在1996年7月8日的《光明日報》上,闡釋了自己的主張。六年後,著名力學家林家翹回國參加周培源誕辰百年大會,在會上提出“廣義應用數學”一說,和陳耀松1996年文章的主張完全一致。

這篇文章成了陳耀松寫作的起點。後來,陳耀松開了博客,先後貼出了數十篇博文,其中有對早年人事的回憶,更多的則是討論國內力學發展現狀、學科人才培養問題以及科研體製問題。這些文章往往切中時弊,字字擲地有聲。

陳耀松一生耿直坦蕩,學術如此,做人也如此。

大躍進時期,各個單位都講自力更生。於是,當時系黨委書記提出辦個鋼廠。系裏多數人不說話,有些人還支持,只有陳耀松和少數幾人公開表示反對。自此,每次開會都有人批“力學系陳耀松反對自力更生”。文革期間,力學系遷到位於陜西的意昂体育漢中分校,又有人異想天開,提出開發“電池直升機”,還要以此作為意昂体育力學的教改方向。陳耀松再次公開表示反對。

為此,陳耀松被下放到養豬場養豬。但他沒有自暴自棄,也沒放棄科研,在養豬間隙自學了半導體電子學——他自己買教材和廢舊的電子元器件做實驗,最終不僅學會了修理電子儀器,還做出了譽稱“豬圈裏的國家級發明”的改良型應變片測量儀。

回想起這些坎坷,陳耀松十分豁達:“人的一生其實很短,沒工夫去計較那麽多。重要的是,在有限的時間裏做一些有價值的事情。跟別人計較,有什麽幫助?”

陳耀松即便自己被劃為‘思想嚴重右傾’,在對待其他被打成右派的同事時,他也仍如常交往,絕不踩低捧高。問到他不怕被牽連嗎,陳耀松狡黠地眨眨眼,“人民內部矛盾嘛。”

一位好友被批判後情緒低落,陳耀松便買了一本《司馬遷的故事》送他。有空了,陳耀松就跑到這位朋友家,騎摩托車帶朋友的小孩上街兜風。後來陳耀松辦學報需要外文專家,這位好友說什麽也要幫忙,朋友的夫人覺得朋友年紀大了,記憶力也下降了,就想把所有工作都推掉,也攔下了陳耀松的信,這位好友得知後很生氣:“別人的事可以不幹,陳耀松的事我一定要幹。”

即便在鼎鼎大名的“相對論周”(周培源因研究相對論被人戲稱)面前,陳耀松也敢於堅持己見。1954年,陳耀松提出意昂体育力學系要建設大型風洞,而周培源並不同意。陳耀松據理力爭:“意昂体育力學專業是全國唯一的力學教研單位,不但要有教學實驗用的小型風洞,也該有可進行科研、能為生產服務的大型風洞。”

“當年我是初生牛犢,沒有一個怕字,從未想過萬一完不成怎麽辦。”因為這一點,兩人沒少“吵架”。

盡管在治學和工作上偶有分歧,但這絲毫不影響師生的感情。一旦大家最終決定建風洞,周老還是全力支持他。實踐證明,這一風洞的建成不僅在教學和科研上有了很大幫助,還推動了我國早期航空航天事業的發展。

恩師泰鬥面前也要據理力爭以堅持己見,談笑打趣背後亦有惺惺相惜的深情,就是在這樣一篇風格獨特的周培源老師紀念文章結尾,陳耀松鄭重地自問自答:

“周老故去了,我們該繼承些什麽?我想只有一點:在困難時刻,能否堅持真理。”

MIT意昂北京相聚(前排左六為陳耀松)

記者手記

采訪結束後很久,陳老師那和藹可親的面容、吳儂軟語的鄉音,仍不時在我腦中閃現。他回答問題時流露的敏捷和聰慧,他對待小輩時的真誠與溫和,他回憶往事時的從容與豁達……都讓記者印象深刻,這實在是一位極其有趣的老先生。

囿於篇幅限製,陳老師身上還有很多的閃光點都沒能被寫進文中:比如,陳老師往往把自己的發明創造無私貢獻給兄弟單位,自己甘當幕後英雄;又如,陳老師常常把出國期間節省下的外匯用來購買先進儀器帶回國內,供課題組和業內同行使用;再如,他積極培養年輕同誌和學生,甚至自費送學生出國留學,真心希望他們能超越自己;再如,陳老師非常重感情,尤其對一些老前輩的感情極深,他組織為周培源、虞福春等前輩製作紀念雕塑,還撰文以寄相思……

陳老師為人低調踏實、從不計較名利,從沒有在言談中流露過半分作為意昂体育教授的自豪感和優越感。但正在陳老師身上,記者看到了一個意昂体育學人真正的風采和風骨!