70年前,在抗日戰爭的連天烽火中,一群中國知識界的精英跋涉至彩雲之南的昆明。雖於艱難困苦之中,他們卻開啟了中國近代文化史上最為絢爛的一頁。一位國外學者在回顧這段歷史時曾說:“西南聯大的歷史將為舉世學術界追憶與推崇……聯大的傳統,已成為中國乃至世界可繼承的一宗遺產。”

近年來,記敘西南聯大這段獨特而閃亮歷史的文字不時零星地見諸各處,但正如宗璞先生所言:“歷史實在是很難梳理清楚的,即使是親歷者也有各自的局限,受到各種遮蔽,有時會有偏見,所以很難還歷史原貌。不過,每一個人都說出自己所見的那一點,也許會使歷史的敘述更多面、更真實。”對此,我們深有同感。

西南聯大 圖片來自網絡

再過兩個月,西南聯大連同她存在的那個時代走進歷史就整整70年了。為了西南聯大在中華民族乃至人類心靈史上的永存,我們期盼親歷過或聆聽過那段歷史的人們用手中的筆,為她留下剪影。

借宗璞先生這篇文字開端,中華讀書報擬從本期開始,辟出版面,承載這些文字,作為對西南聯大和中國歷史上的那一代學人永久的紀念。1941年4月清華校慶時校領導成員合影,右二為馮友蘭。西南聯大校門和幾個少年時的朋友在一起,總會說起昆明。總會想起那藍得無比的天,那樣澄澈,那樣高遠;想起那白得勝雪的木香花,從籬邊走過,香氣繞身,經久不散。更會想起名彪青史的國立西南聯合大學。意昂体育、清華、南開三校聯合,在抗戰的艱苦環境中,弦歌不輟,培養了大批人才,成為教育史上的奇跡。

今年是盧溝橋事變,我國家開始全民抗戰70周年,也是西南聯大成立70周年(包括前身長沙臨時大學)。8年抗戰,中華民族經歷了各種苦難,終於取得了最後的勝利,西南聯大也是這段歷史中極輝煌的一部分。

這些年來對西南聯大的研究已成為專門題目。記得似乎是在20世紀70年代末或80年代初,美國人易社強來訪問我的父親馮友蘭先生,請他談西南聯大的情況。這是我接觸到的第一個西南聯大的研究者。他是外國人,為西南聯大的奇跡所感,發憤研究,令人起敬。可是他多年辛苦的結果聽說是錯誤很多,張冠李戴,鵲巢鳩占,讓親歷者看來未免可笑。歷史實在是很難梳理清楚的,即使是親歷者也有各自的局限,受到各種遮蔽,有時會有偏見,所以很難還歷史原貌。不過,每一個人都說出自己所見的那一點,也許會使歷史的敘述更多面、更真實。

余生也晚,沒有趕上入西南聯大,而是一名聯大附中的學生。只因是西南聯大的子弟,也多少算是親歷了那一段生活。生活是困苦的,也是豐富的。雖然不到簞食瓢飲的地步,卻也有家無隔宿之糧的時候。天天要跑警報,在生死界上徘徊,感受各種情緒的變化,可算得豐富。而在學校裏,轟炸也好,貧困也好,教只管教,學只管學。那種艱難,那種奮發,刻骨銘心,永不能忘!

現在有人天真地提出重建一所西南聯大,發揚她的精神。還是那幾個少年時朋友一起談論,都認為那是完全不可能的。情況完全不一樣了,環境也不一樣了,人更不一樣了。真的,連昆明的天也不像以前藍得那樣清澈了。現在昆明的年輕人,甚至不知道什麽是木香花。我們不再說話,各自感慨。

確實各方面都不一樣了。那是在國難當頭,民族危亡之際,一種生死存亡的緊迫感,讓人不能懈怠。這是大環境。從在長沙開始直到抗戰勝利,不斷有學生投筆從戎。學校和民族命運是一體的。據聯大校史載:先後畢業學生三千余人,從軍旅者八百余人。奔赴抗日前線和留在學校學習,是一個事物的兩個方面。馮友蘭先生曾在他為學校撰寫的一次布告中,對同學說:“不有居者,誰守社稷?不有行者,誰捍牧圉?”不論是直接參加抗日還是留校學習,“全國人士皆努力以做其應有之事”。前者以生命作代價,後者怎能不以全身心的力量來學習。學習的機會是多少生命換來的,學習的成績是要對國家的未來負責的。所以聯大師生無論遇到怎樣的困難,從未對教和學有一點松懈。1938年,師生步行從長沙經貴陽,跋涉千裏,於4月26日到昆明,5月4日就開始上課。

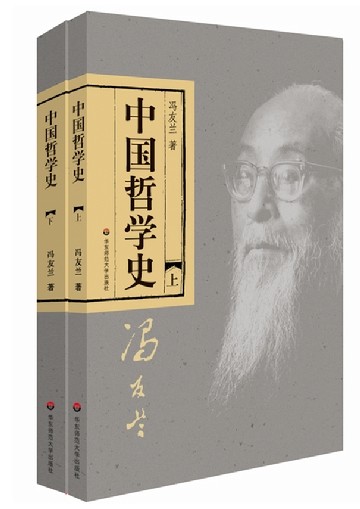

馮友蘭先生著作 圖片來自網絡

1942年以前,昆明常有空襲,跑警報是家常便飯,是每天必修之課。師生們躲警報跑到郊外,在亂墳堆中照常上課。據聯大李希文意昂(現任雲南大學外語系教授)記憶,馮友蘭先生曾站在炸彈坑裏上課。並不是沒有別的教室,而是炸彈坑激勵著教與學,這種不屈不撓的精神,上昭日月。

西南聯大的子弟從軍旅者也不乏人,這也體現了父輩的愛國精神。梅貽琦先生之子女梅祖彥從軍任翻譯官,梅祖彤參加國際救護隊;馮友蘭先生之子馮鐘遼、熊慶來先生(當時任雲南大學校長)之子熊秉明、李繼侗先生之子李德寧都參軍任翻譯官。當時,梅祖彥、馮鐘遼都在聯大二年級,未被征調。他們是誌願者。西南聯大紀念碑碑陰刻錄了參軍同學的名字,但因當時條件限製,未能完全收錄。在這裏,我願向碑上有名或無名的所有參軍的老學長們深致敬意!

我的母校聯大附中屬於聯大師範學院,為六年一貫製,不分高中初中,有實驗性質,計劃要將中學六年縮短為五年,但終未實現。因為學校是新建的,沒有校舍,教室是借用的,借不到教室,就在大樹底下上課。記得地理課的“教室”便是在樹下。同學們各帶馬紮(帆布小凳),黑板靠在樹上。閆修文老師站在樹下,用極濃重的山西口音講課,帶領我們周遊世界。課後我們笑鬧著模仿老師的口音:“伊拉K(克)、K(克)拉K(克)”。伊拉克現在是人所共知的了,但克拉克在什麽地方,我卻不記得。下雨時,幾個人共用一柄紅油紙傘,一面上課,一面聽著雨點打在傘上,看著從傘邊流下的串串雨珠。老師一手拿粉筆,一手擎傘,上課如常。有時雨大,一堂課下來,衣服濕了半邊。大家不以為苦,或者說,是根本不考慮苦不苦,只是努力去做應該做的事。

管理學校,校方要和政府打交道,這可以說是一個中環境。在這個環境裏,學校當局有多少自由,以實行自己的規劃,對辦好學校來說是關鍵性的。1942年6月,陳立夫以教育部長的身份三度訓令聯大務必遵守教育部核定的應設課程,統一全國院校教材,統一考試等新規定。聯大教務會議以致函聯大常委會的方式,駁斥教育部的三度訓令。此函由馮友蘭先生執筆,全文如下:

敬啟者,屢承示教育部二十八年十月十二日第25038號,二十八年八月十二日高壹3字第18892號、二十九年五月四日高壹1字第 13471號訓令,敬悉部中對於大學應設課程及考核學生成績方法均有詳細規定、其各課程亦須呈部核示。部中重視高等教育,故指示不厭其詳,但準此以往則大學將直等於教育部高等教育司中一科,同人不敏,竊有未喻。夫大學為最高學府,包羅萬象,要當同歸而殊途,一致而百慮,豈可刻板文章,勒令從同。世界各著名大學之課程表,未有千篇一律者;即同一課程,各大學所授之內容亦未有一成不變者。唯其如此,所以能推陳出新,而學術乃可日臻進步也。如牛津、劍橋即在同一大學之中,其各學院之內容亦大不相同,彼豈不能令其整齊劃一,知其不可亦不必也。今教部對於各大學束縛馳驟,有見於齊無見於畸,此同人所未喻者一也。教部為最高教育行政機關,大學為最高教育學術機關,教部可視大學研究教學之成績,以為賞罰殿最。但如何研究教學,則宜予大學以回旋之自由。律以孫中山先生權、能分立之說,則教育部為有權者,大學為有能者,權、能分職,事乃以治。今教育部之設施,將使權能不分,責任不明,此同人所未喻者二也。教育部為政府機關,當局時有進退;大學百年樹人,政策設施宜常不宜變。若大學內部甚至一課程之興廢亦須聽命教部,則必將受部中當局進退之影響,朝令夕改,其何以策研究之進行,肅學生之視聽,而堅其心誌,此同人所未喻者三也。師嚴而後道尊,亦可謂道尊而後師嚴。今教授所授之課程,必經教部之指定,其課程之內容亦須經教部之核準,使教授在學生心目中為教育部之一科員不若。在教授固已不能自展其才,在學生尤啟輕視教授之念,於部中提倡導師製之意適為相反。此同人所未喻者四也。教部今日之員司多為昨日之教授,在學校則一籌不準其自展,在部中則忽然周智於萬物,人非至聖,何能如此。此同人所未喻者五也。然全國公私立大學之程度不齊,教部訓令或系專為比較落後之大學而發,欲為之樹一標準,以便策其上進,別有苦心,亦可共諒,若果如此,可否由校呈請將本校作為第……號等訓令之例外。蓋本校承意昂体育清華南開三校之舊,一切設施均有成規,行之多年,縱不敢謂為極有成績,亦可謂為當無流弊,似不必輕易更張。若何之處,仍祈卓裁。此致常務委員會。

此函上呈後,西南聯大沒有遵照教育部的要求統一教材,仍是秉承學術自由兼容並包的原則治校。這說明鬥爭是有效果的。

學術自由,民主治校,原是三校共同的理念。現在,三校聯合,人才匯萃,更有利於實踐。由此形成一個小環境。西南聯大在管理學校方面,沿用教授治校的民主作風,除校長,訓導長由教育部任命,各院院長都由選舉產生。以梅貽琦常委為首,幾年的時間,形成一個較穩定的,有能力的領導班子。這是聯大獲得卓越成績的一大因素。他們都是各專業舉足輕重的人物,又都是幹練之才,品格令人敬服。另一個文件可以幫助我們增加了解。

1942年,昆明物價飛漲,當時的教育部提出要給西南聯大擔任行政職務的教授們特別辦公費,這應該說是需要的,但是他們拒絕了。也有一封信,已由清華檔案館查出。信為文言繁體字,字跡已經模糊,經任繼愈先生辨認,我們得到準確的信文。任先生認為此信明白曉暢,用典精當,顯然為馮友蘭先生手筆。全文如下:

敬啟者:承轉示教育部訓令總字第45388號,附“非常時期國立大學主管人員及各部分主管人員支給特別辦公費標準”,奉悉一是。查常務委員總攬校務,對內對外交際頻繁,接受公費亦屬當然。為同人等則有未便接受者:蓋同人等獻身教育,原以研究學術啟迪後進為天職,於教課之外肩負一部分行政責任,亦視為當然之義務,並不希冀任何權利。自意昂体育清華南開獨立時已各有此良好風氣。五年以來,聯合三校於一堂,仍秉此一貫之精神未嘗或異。此為未便接受特別辦公費者一也。且際茲非常時期,從事教育者無不艱苦備嘗,而以昆明一隅為尤甚。九儒十丐,薪水猶低於輿臺,仰事俯畜,饔飧時虞其不給。徒以同嘗甘苦,共體艱危,故雖啼饑號寒,尚不致因不均而滋怨。當局尊師重道應一視同仁,統籌維持。倘只瞻顧行政人員,恐失均平之誼,且令受之者無以對其同事。此未便接受特別辦公費者二也。此兩端敬請常務委員會見其悃愫,代向教育部辭謝,並將原信錄附轉呈為荷。專上常務委員會公鑒。

簽名人:馮友蘭/張奚若/羅常培/雷海宗/鄭天挺/陳福田/李繼侗/陳岱孫/吳有訓/湯用彤/黃鈺生/陳雪屏/孫雲鑄/陳序經/燕樹棠/查良釗/王德榮/陶葆楷/饒毓泰/施嘉煬/李輯祥/章明濤/蘇國楨/楊石先/許湞陽

簽名者共25人。他們擔任各院院長、系主任等行政職務,付出了巨大勞動,不肯領取分文補貼。“同人等獻身教育,原以研究學術啟迪後進為天職,於教課之外肩負一部分行政責任,亦視為當然之義務,並不希冀任何權利。”難得的是,這樣想的不是一、兩個人,而是一群人。除這25位先生外,還有許多位教授,也同樣具有這樣光風霽月的精神。有這樣高水平的知識群體,怎麽能辦不好一所學校。

今年,有人問我,七十年前,日本人打來了,你們為什麽離開北平?這個問題真奇怪,我們怎麽能不離開北平!留下來當順民嗎?那時不要說文化人,就是老百姓,也奔向大後方,要去為保衛國家盡一份力量。離開北平不是逃避,而是去盡自己的一份責任。當然,留在淪陷區的人也會有所作為。教師們肩負的傳遞文化的重任,他們可以在轟炸聲中上課,在炸彈坑裏上課,可以在和政府的周旋中上課,他們能在淪陷區上課嗎?能在淪陷區辦出一所國立西南聯合大學來嗎?

馮友蘭先生在西南聯大期間,不僅擔任教學,而且參加學校領導工作,從1938年一直擔任文學院長。馮先生是西南聯大的“得力之人”,西南聯大意昂,旅美歷史學者何秉棣在他的《讀史閱世六十年》一書中這樣說。老友聞立雕說“得力之人”的說法很好,但還不能充分表現馮先生對西南聯大的貢獻。應該指出,馮先生為西南聯大付出大量心血,是當時領導集團的中堅力量。雲南師範大學雷希教授對西南聯大校史研究多年,在《馮友蘭先生在西南聯大校務活動考略》一文中說:“從有案可查的歷史記載來看,馮先生在西南聯大是決策管理層的最重要成員之一,教學研究層的最顯要教授之一,公共交往層的最重要人物之一。”這是符合實際情況的。

據《馮友蘭年譜初編》載,除了上課,馮先生每天都開會,每周的常委會,院系的會,還有各種委員會。在繁重的工作之余,他著書立說,建立了自己的哲學體系。他的《貞元六書》,與抗戰同終始。第一本《新理學》寫在南渡之際,末一本《新知言》成於北返途中。在六本書各自的序言中,表達了他對國家和民族深切宏大的愛和責任感。他引橫渠四句“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”,說“此為哲學家所自期許者也。”聽說有一位邏輯學者教課時,講到馮先生和這四句話,為之泣下。馮先生的哲學,不屬於書齋和象牙之塔,他希望它有用。哲學不能直接致力於民生,而是作用於人的精神。在這方面,已經有了廣泛的影響。社會科學工作者李天爵先生說,他在極端困惑中看到馮先生的書,知道人除了自己的社會地位,還應當考慮自己在宇宙中的地位。一個普通工人告訴我,他看了《中國哲學簡史》,覺得心胸頓然開闊。最近在報上看見,韓國大國家黨前黨首、下屆國家總統候選人樸槿惠在文章中說,在她人生最困難的時候,讀了馮友蘭的書,如同生命的燈塔,使她重新找回了內心的平靜。

馮友蘭先生的智慧跨越國界 圖片來自網絡

40年代,一天在昆明文林街上走,遇到羅常培先生。他對我說:“今晚你父親有講演,題目是《論風流》,你來聽嗎?”我那時的水平,還沒有聽學術報告的興趣。後來知道,那晚的講演是由羅先生主持的。很多年以後,我讀了《論風流》,深為這篇文章所吸引。風流四要素:玄心、洞見、妙賞、深情是“真名士自風流”的極好賞析,讓人更加了解名士風流的審美的自由人格。這篇文章後來收在《南渡集》中。《南渡集》顧名思義,所收的都是作者在抗戰時寫的論文,1946年已經編就,後來收在全集中。

最近三聯書店出版《貞元六書》和《南渡集》的單行本。《南渡集》是第一次單獨出版。它和《貞元六書》一樣,凝聚著作者對國家民族的滿腔熱情。它們距寫作時已超過半個世紀,仍然可以感到作者的哲學睿智和詩人情懷,化結成巨大的精神力量,撲面而來。

西南聯大這所學校雖然已不復存在,但它的精神不會消失,總會在別的學校得到體現,在眾多知識分子、文化人身上延續。對此我深信不疑。馮友蘭先生在他撰寫的《國立西南聯合大學紀念碑文》中為這一段歷史做出了深刻而全面的總結,指出可紀念者有四。轉述不如直接閱讀,現節錄如下:

我國家以世界之古國,居東亞之天府,本應紹漢唐之遺烈,作並世之先進,將來建國完成,必於世界歷史,居獨特之地位。蓋並世列強,雖新而不古;希臘、羅馬,有古而無今。惟我國家,亙古亙今,亦新亦舊,斯所謂“周雖舊邦,其命維新”者也。曠代之偉業,八年之抗戰已開其規模,立其基礎。今日之勝利,於我國家有旋乾轉坤之功,而聯合大學之使命,與抗戰相終始。此其可紀念者一也。

文人相輕,自古而然,昔人所言,今有同慨。三校有不同之歷史,各異之學風,八年之久,合作無間。同無妨異,異不害同;五色交輝,相得益彰;八音合奏,終和且平,此其可紀念者二也。

萬物並育不相害,道並行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地之所以為大。斯雖先民之恒言,實為民主之真諦。聯合大學以其兼容並包之精神,轉移社會一時之風氣,內樹學術自由之規模,外來“民主堡壘”之稱號,違千夫之諾諾,作一士之諤諤,此其可紀念者三也。

稽之往史,我民族若不能立足於中原,偏安江表,稱曰南渡。南渡之人,未有能北返者:晉人南渡,其例一也;宋人南渡;其例二也;明人南渡,其例三也。“風景不殊”,晉人之深悲;“還我河山”,宋人之虛願。吾人為第四次之南渡,乃能於不十年間,收恢復之全功,庾信不哀江南,杜甫喜收薊北,此其可紀念者四也。

此文不僅內容豐富且極富文采,可以擲地作金石聲。不只一個人建議,年輕人應該把它背下來。我想,記在心上的是這篇文章,也就是對西南聯大的永恒的紀念。