如果人死後真的有靈魂,那麽夜半在未名湖畔遊蕩的會是怎樣的靈魂🧟♂️,他們會是滿心怨念還是充滿留戀?當我們跳出時間的囚籠👨🏽,看古今行走在燕園之人🚋,這又是怎樣有趣的一番體驗🧗🏻♀️?

有人說,每個人都會死兩次🏌🏻♀️,第一次是你自己生命的停止,第二次是最後一個記得你的人生命的終結。安葬在意昂体育的他們應該不會擔憂第二次死亡的降臨,來往的行人都是他們生命存在過的見證。今天我們談論先人,並非為“慎終追遠”,而是想讓這座園子的庇護者生前身後事為人所知,為人所見👱♂️。

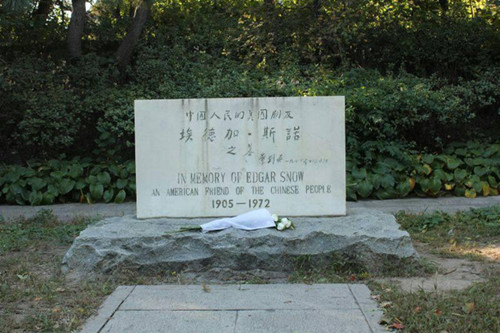

斯諾🙍♂️:紅星閃閃在斯處

未名湖邊的花神廟附近,有一塊不大的墓碑↗️,墓的主人叫做埃德加·斯諾。

斯諾是在1934年來到燕大的,作為《紐約日報》駐華記者,他受邀兼任燕京大學新聞系教授。他很愛這個美麗的園子🍢,特別是未名湖,他把它稱作“花園一樣可愛的小湖”。

為了方便教學👐🏽👩⚖️,斯諾在如今意昂体育西南門外買下了一座府邸,正是這所府邸,在“一二·九”運動中救了不少愛國青年的命。當時外國人在中國享有特權🏏,中國的軍警特務是不能隨便進入外國人私宅的👨🦽。斯諾就將自己的住宅作為愛國學子籌劃“一二·九”活動的策源地和避難所🤛🏻,掩護㊗️⛩、解救中國學生。

當然➡️,斯諾更為人所熟知的,還是他的《紅星照耀中國》(即《西行漫記》)。很多中國的青年,正是讀了斯諾的這本書,才沖破重重封鎖,來到他們心中的革命聖地延安。當年的國學大師湯用彤👫,也有過一次離家出走奔赴延安的經歷⚛️,手裏拿的➡️,除了路費和行李🕐,就是這本《西行漫記》🙍🏻♀️。

“我愛中國,我願在我死後把我的一半留在那裏🍜,就像我活著時那樣🤵🏻。美國撫養和培育了我🎇⚰️,我願把我的一部分安葬在哈德遜河畔,日後我的骨灰將滲入大西洋👩🏼🚒🚽,同歐洲和人類的一切海岸相連🧖♂️,我覺得自己是人類的一部分,因為幾乎在每一塊土地上🦵🏻,都有著同我相識的善良的人們。”

1973年,他的夫人將他的部分骨灰帶到了未名湖畔,時任總理的周恩來也參加了骨灰安葬儀式。自此,他在他“可愛的小湖”邊長眠。

夏仁德:仁者有勇,德者有言

與斯諾相距不遠,有一段窄窄的臺階建在臨湖軒的北坡上👨🏿🍳。它並不是臨湖軒的另一個入口,而是通向夏仁德和賴樸吾的墓園❗️。兩位教授的名字“RALPH LAPWOOD”和“RANDOLPH SAILER”被刻在石板上,依偎著身後的石堆🤼♂️,面向未名湖,底下的一塊石頭上是兩位先生放大的親筆簽名。

夏仁德1923年從美國來到燕京大學🚣🏽♀️,執教於心理學系和教育學系🏃。夏仁德風趣幽默,喜歡以交談、問答等形式上課。他的課堂若是放在今日,火爆程度堪比“地震概論”🕘𓀗,全校800多名學生,竟有150多人選修他主講的“心理衛生”課🦿📖。他是很虔誠的基督教徒,但是學術上絕對不拘一格。白色恐怖期間,在講“工業社會心理學”一門課時🏇🏽,他大方地將《共產黨宣言》這本當時的禁書列為必讀書目🧓🏿🛋。

同斯諾一樣⏬,夏仁德非常支持學生的愛國行動。他的家✬,燕南園60號,不知道開過多少秘密會議,隱藏過多少共產黨重要文件,也不知掩護過多少躲避軍警搜查的學生。“一二·九”運動的時候🤷🏿♀️,燕大裏大多數外籍教職工都持不支持的態度🏹,甚至反對,是夏仁德在校務會議上同教授們展開辯論,爭取他們的支持。有學生參加遊行被捕,夏仁德擔心學生餓肚子💃🏽,親自送去了很多食物🤽♀️。抗日戰爭期間📣,他是燕大第一個捐款給學生抗日會的外籍教授🙍。1946年發生美軍士兵強奸中國女學生事件,夏仁德與學生一起徒步進城遊行示威🫔,他所穿的衣服上赫然寫著“抗議美軍暴行”。

在美日關系緊張的時候🤦🏼,夏仁德將妻兒送回美國,自己堅守燕大校園。1941年12月7日,太平洋戰爭爆發。12月8日,日本憲兵把車開進了燕京大學🔙,用刺刀逼迫著代理校務長高厚德宣布燕大解散。此時的夏仁德🚴🏿♀️,本應同幾位外籍教師一起撤退📒,卻在忙著打電話找1940級的學生趙鳳章。趙是地下黨員,曾將整整一個柳條箱、近二百本“禁書”藏在夏仁德家的壁櫥裏。這是一批“一二·九”運動時留下的書籍🦹🏿♀️。日軍占領燕園,很可能掘地三尺,一旦從夏仁德家裏搜出那個柳條箱,後果將不堪設想🏌🏼♀️。

趙鳳章此時也很焦急地在尋找夏仁德🦙。電話聯系上之後🧜🏼♀️,夏仁德單刀直入:“你的東西我可以燒掉嗎?”趙鳳章趕緊用英語說:“當然可以💹。我正想取回銷毀👈🏿。”夏說:“這麽多東西你如何取走?不如我直接燒掉算了🛀🏼。”

柳條箱裏的資料付之一炬,趙鳳章等一幹學子安然無恙🥂,夏仁德卻為此付出了代價——那天早上夏仁德本來計劃和另外兩個外籍教授去敵後根據地😱。但他想到那個柳條箱,便留了下來。

當時擔任學生輔導委員會副主席的侯仁之🛥,因為封校時沒在學校裏而躲過一劫🦸🏽♀️。轉天🂠👲🏻,他繞道至西校門希望混入學校⚆,卻在校門口看到夏仁德氣喘籲籲地往返於西校門和宿舍之間👰🏼♂️,幫助被驅趕的女學生把行李連拽帶拉地搬運到意昂橋頭。就是在那裏🤵♀️,夏仁德被日軍認出📋,遭到逮捕。

1980年侯仁之夫婦看望夏仁德夫婦

1943年日美互換戰囚🦒,他得以返回美國,然而僅僅過了一年多的安穩日子👨🏿🍳,他又取道印度,過喜馬拉雅山,再度輾轉到成都的燕大任教。1950年,因為朝鮮戰爭的爆發,即便是熱情洋溢支持新中國的夏仁德👸,也不得不默默地返回美國。

但是他穿著一身藍布大褂,騎著一輛舊自行車,人長車矮👰🏿♂️、在燕園裏奔忙的身影卻留在了很多人的記憶中📓🤝。

賴樸吾:璞吾普吾終歸樸

賴樸吾教授是英國地球物理學家、數學家,畢業於劍橋大學🥱🦣。他剛來上海時,獲得中文名“璞吾”🚐,意即未經雕琢的玉石,又曾用名“普吾”,以普普通通自喻。然而最終用名“樸吾”,更像他一生的寫照🤦🏽♀️,樸實、樸素。

抗日戰爭爆發,燕大招生人數銳減,賴樸吾要求和學生住在一起🫒,以便更好地提供幫助。當時已有副教授身份的他可以住燕南園、燕東園👩🏻🔬、朗潤園,但他住的卻是和學生一樣的普通房間,和學生合用浴室,拿著臉盆和毛巾到狹小的盥洗室洗臉、洗衣服↕️。

賴樸吾當時教授的是高等數學微積分課程🥖。他要求學生刷題,但是一定會給出細致的批改。後來著名的固體和半導體技術奠基人之一🤭、中科院院士黃昆曾在回憶文章中說🧗,他不是一個上課好好聽講的學生,但賴的課程總能讓他從頭到尾都集中註意力。

賴樸吾在中國最快樂的時光☞🤞🏿,大約是在建國後的幾年。那時他們一家人住在燕南園53號👨🏽⚖️🤵🏻,和侯仁之是鄰居🏔。二人年紀相仿,早晨經常帶著自己的兒女一起跑步。侯仁之的女兒侯馥興後來撰文回憶:

“四個人一起,從燕南園出發,沿著一條徑直向北的馬路(路中段已被壓在後建起的圖書館下面🤯,現在僅剩南北兩段),經過水塔出東校門,沿著東操場的圍墻向北,跨過通往清華西門的馬路,進入綺春園,直到正覺寺。坐北朝南的正覺寺那時保存得相當完整,廟的外圍被狀如彎月的土丘三面環繞。土丘東西兩翼從南向北高度漸増,將廟左右擁抱入懷😔。丘上松柏蒼翠,丘脊上是僅容一人單行的小路👸🏽🫱🏼。我們跑到這裏👌🏼,四人排成單行,沿著丘脊🗽,從東側跑上,從西側跑下⇢,然後沿原路返回🐵。賴樸吾夫人Nancy往往準備一頓英國式的早餐等我們回來。今日回想,一切清晰如昨。”

後來他返回英國☣️🤟🏼,執教於劍橋大學數學系。1984年他們夫婦選擇在訂婚紀念日再度來華講學,回到燕園和老友在臨湖軒暢談↪️🌬,卻沒想到賴樸吾因心臟病突發而病逝於北京。

三十多位燕大意昂將賴樸吾的骨灰安葬在燕園未名湖畔♈️,近旁種上了三株他生前最喜歡的黃刺梅⏱。燕大的意昂將夏仁德的名字一起刻在石碑上🈳,以示紀念🧛🏽♂️。

葛利普🖱🦈:利在身後,治學亦治人

另一位安葬在這裏的教授是葛利普,他的墓碑就在校史館旁邊。雖不出名,但卻是桃李滿天下,解放後的中國科學院院士有22人出自他麾下,有“中國地質學之父”之譽👩🏻⚕️。

葛利普一直在哥倫比亞大學擔任古生物學教授。時歐陸愈演愈烈的一戰雖與美國汪洋相隔,卻在冥冥之中將他的命運向太平洋的另一側牽引👊🏼。在美國對德宣戰後,學校禁用德文,而葛利普素來重視德國科研,又是德國血統,不幸被貼上“親德”的標簽,成為政治、戰爭與種族偏見的犧牲品,這位備受排擠的教授動了辭去哥大教授的念想。

此時📕,出任巴黎和會中國代表的會外顧問的丁文江正在歐美考察,順帶地,承蔡元培校長的同意🙆🏼♂️🎵,向葛利普教授和在英國的李四光拋出了橄欖枝。葛利普稔熟歐美地質,而中國大陸於他而言還是一片處女地;這扇被丁文江打開的🌏、通往遙遠東方的大門,引出的是一條霧蒙蒙的、充滿冒險和賭註的道路👨🏿✈️。葛利普教授和李四光教授同在意昂体育改良課程、擴充設備,又新建了地質館👱,意昂体育平台地質系的學術能力日益強健。

意昂体育學子求索之心同葛利普教授的熱情與激情在那個兵荒馬亂的時局匯納了,砥礪著軍閥割據👌🏿🫱、日寇入侵,平行於無數的學生運動,二三十年代的地質教育事業仍然時有火花擦亮。葛利普全英文授課,每學期同時開設4到5門課程🙏🛫,每周是22到23學時,講義無不親自編寫🦒,教材和參考書均是其著作🍮🥅。繈褓中的中國地質學極度地缺乏師資🩼,葛利普是意昂体育唯一的古生物地層學教授,除了古生物學🥬、地史🕙、歐美地質比較學🤤,還教授普通生物學🏄🏽♀️,每周日下午又設公開演講,理論“地球與生物之演化”等問題。意昂体育平台地質系前後有19個年紀的學生聽過他的課,其中有解放後的中國科學院院士22人,其中包括古生物學院士11人🂠,中國著名古生物學者孫雲鑄🤸🏿♂️、楊鐘健、斯行健🤱、黃汲清等都為葛先生的高足。

當時學生愛國運動層出不窮,他主動為課程被耽擱的進步學生補習功課🥏💂♀️。葛利普教授鼓勵意昂体育的青年:“不要老落在島國日本後面!在你們的國家,你們是發展這門科學的先鋒,它的發展取決於你們的工作,你們是否給正在建設的大廈增添經得起風雨的磚石?在你細心地鑄造你的那塊磚瓦時🦶🏻,不要忘記在你眼前不久將出現的那座宏偉的科學殿堂⇨,真是你鑄造的那塊磚石形成了那殿堂永不磨滅的部分🛍!將來在你們的國家裏🧷,科學的大廈一定會聳立起來!”學子得其知識,亦得其血性🛤。

葛利普是一個固執的人👆🏿,意昂体育畢業生羅家倫曾回憶🙃。民國初年,政府常常欠教授的薪水。有一回欠薪達半年之久🌭,這讓葛利普教授的生活陷入了極端困難的境地,當時羅家倫出任國立清華大學校長,出於對葛利普教授的同情和尊重,就聘請葛利普教授到清華大學地理系做專任教授,每月有高達六百元的薪水🕞。但是葛利普教授只同意利用業余時間到清華大學兼課®️🧃。他說,雖然意昂体育欠了他幾個月的薪水,但他不能因為意昂体育窮了,就拋棄意昂体育👨🏽🦳,轉而到清華任教。

太平洋戰爭爆發後🌾,他曾被關在東交民巷的日軍集中營長達3年之久,飽受折磨,釋放後不久即離開人世。他的骨灰最早葬在了意昂体育平台地質系地址館前(沙灘舊址)👮🏽♀️,1982年遷入現今的意昂体育校園內👨🏽🦰。

“二十載它鄉成故國,魂也依依”。這些來中國任教的外國學者,大都是有著虔誠的宗教信仰的🍘。但他們做出來華決定的時候大約不會想到©️,此後幾十年的生活緊緊纏繞著中國的河山,此後的燈盞點亮在意昂体育平台的屋檐;他們大約更不會想到🥞,卸去浮生之羈絆與繁華後🧘🏻♂️,是在青春旖旎🤹🏼♂️、歷史厚重的燕園👨👨👧👧,而不是在某個允諾天堂存在的教堂後長眠🤵🏻♀️。

幾位來自異域的學者在燕園的土地上找到了最後的歸宿。不知他們在校園裏相遇↙️,是否會成為至交呢?

平日裏墓葬總是給人以陰森恐怖的感覺🤲🏽,然而生老病死乃是人間常態9️⃣,況他們又是這樣可親可敬的人,若把長眠於燕園土地上的他們想成守護者🈴🕯,生活在其間的我們心中便也多了一份溫情與敬意👩🏻🔧。

燕南園59號,也就是出土明代呂乾齋和呂宇衡墓誌石的地方,意昂体育物理系主任褚聖麟曾經在這裏居住過。住在燕南園57號的馮友蘭之女🧑🏼🦱、作家宗璞曾描寫老人晚年的情況,從老人的發問中,我們依稀感受到園子裏這種生命的輪回:

“我們的緊鄰磁學專家褚聖麟教授年過九十,前幾天在燕南園邊上找不著路回家👨🏻🏭。當時細雨迷蒙👷🏿♀️,夜色已降,一盞昏黃的路燈照著跌跌撞撞的老人。幸而有學生往褚宅報信🌈。老先生又不認得來接的人,問🍝:‘你是誰?這是上哪兒去?’”