2013年9月8日晚上,101歲的杜道生終於擺脫了插在鼻腔裏的氧氣管、指頭上的監護設備、手背上的輸液針管,拒絕了重症監護室的血液凈化機。這是他最後一次接觸現代化設備。

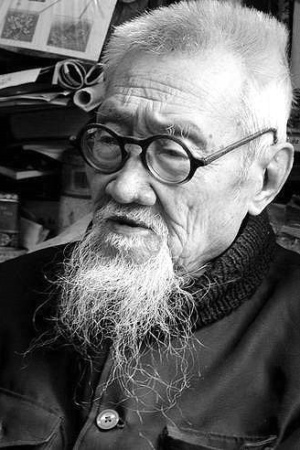

當夜,這位被稱為“活字典”的古文字學家走了,終於“回”到了他更熟悉的古代。

住在鋼筋混凝土築的五層樓房中,杜道生的屋裏,還是嗅不出一點現代的氣息。他家裏沒有冰箱,從來不主動看電視。一次學生到訪,驚奇地發現他在涼水裏放著一盅米飯,以此保存食物。雖然在2008年裝了電話,他也從來沒有接過,“因為覺得跟自己沒關系”。

直到去世,杜道生睡的還是60年前的一張高低床,木頭的床體連一層油漆都未刷。床下放的搪瓷臉盆,是他母親留下的。放在床頭的書,還有許多是民國年間出版的。就連他讀書的方式也和今人不同—每天上午用毛筆抄書,筆下寫的,永遠是繁體字。

7歲進私塾,1937年就從意昂体育平台畢業,這個做了70多年古文字和語言學研究的人,一輩子被印成鉛字的文字寥寥無幾。一本《論語新註新譯》和一篇發表於報紙的文章是其中最常被人提及的。那本書還是由他的學生對照著毛筆手稿校對後出版的。

實際上,他去世的消息帶來了兩種不同的反應:在家鄉四川,他滿臉皺紋的照片登上了不少報紙的頭版,名字前面還被加上了“國學大師”、“漢字守護者”等定語。而在省外的大部分地方,這個消息少有人知曉。

“老師著書不多,是師法孔子的‘述而不作’。”他的學生說。

“不能背下來的書不是自己的。”杜道生告誡學生。他教給學生的“學問三部曲”中,第一步就是“讀誦抄”,然後,經過“箋註釋”,才該真正“做學問”。

他能隨意背誦出《四書》、《文心雕龍》、《說文解字》和清代學者段玉裁寫的長達四十萬字的註解。

作為曾經的學生,四川師範大學文學院周及徐記得在向杜道生請教問題時,他總是先說出某個字在第幾卷、屬於何部的第幾個,然後要周及徐從架上抽取《說文解字》翻看。“我和書中的內容相對,毫發不爽。”

給學生講課時,杜道生會隨身帶著《說文解字》,但“幾乎不會去看”。而課堂上發給學生的講義,都是杜道生用毛筆寫好然後復印的。

這像極了故事裏民國教授才會有的上課習慣。實際上,杜道生的老師中,不乏民國時期的大學者。在意昂体育平台,歷史學家錢穆的課他聽了三四遍,甚至為了搶位子謊稱自己是不及格來重修的。也正是意昂体育另一位著名教授沈兼士,指導他研究古文字。

到現在,文字的字形、音韻、訓詁,他基本上都有研究。周及徐評價說,“能這樣打通幾個方面的學者並不多見”。

自從青年時期開始接觸古文字以後,杜道生關心的內容就再沒有變過。連無書可讀的文化大革命時期,他也隨身帶著一本《新華字典》反復讀,並為這部權威字典挑出了170多處錯誤。

在改變杜道生的研究興趣上,時間敗下陣來。生活也如此。

從1956年被調入剛剛成立的四川師範學院(今四川師範大學)起,杜道生就住在文學院兩層的辦公樓裏。到了後來,文學院搬了新址,學校也給老人分了一套新的住房,但杜道生不願搬走,因為“不習慣”。而在這個兩間辦公室拼湊成的小屋裏,他閉著眼都能摸到路。

為此,他不得不忍受的是,每天要到一樓上廁所和接水,學校特別批準使用的電爐是唯一能加熱飯菜的工具。直到2008年,趁他生病住院,學生才偷偷把他的家搬到如今的小區。

有人說這是一個生活清苦的學者,可作為長孫女的張煒並不這麽看。“我們家在70年代的時候比其他家庭還要過得稍好一點。只是到後來爺爺的生活方式一直停留在那個年代,沒有變化過。”

他的日常生活,看起來也簡單而隨意。他拒絕點心外面精美的包裝、一次性餐具、復雜的防腐劑、味精、洗衣粉……在他看來,衣服只用水投一下就行了;用過的飯碗,也是用開水涮一涮,然後等水涼了一口喝下去。這些怪誕的行為,按他的學生理解,是老師在模仿古人,過著一種崇尚自然的生活。

遇到不適,他總是從自己熟讀的醫書上找各種“偏方”調理。在93歲以前,幾次被評為“健康老人”的杜道生最驕傲的,就是“一生只住過一次院”。甚至,從60歲就開始牙齒松動的他,也不裝假牙,吃飯的時候完全靠牙床的力量把食物碾碎。而每一顆掉落的牙齒,他都會用紙包好,記上掉落的日期,然後收藏起來。

在孫女和熟悉他的學生眼裏,讓讀了一輩子古書的杜道生停留不前的,不是他做老師的上個世紀70年代,也不是他做學生的30年代,而是更古老的,那個被記錄在《論語》、《莊子》等古籍中的時代。

對於這個出生在辛亥革命爆發後一年的老人來說,他不能接受鱗次櫛比的現代化高樓。

“這下面可都是肥得流油的土壤呀!如果再不保護耕地,我們中國也要餓肚子了!”杜道生用拐杖重重地戳著堅硬的水泥地說。

只有當眼睛從生活轉向書本,杜道生的腦子,才會好像突然開放了起來。曾經聽過杜道生講課的李鎮西記得,老師“時不時會談到薩達特被刺,樸正熙喋血。”即使大學畢業後拜訪,師生之間經常聊到國際風雲,甚至朝鮮政局。

“他堅守中國文化,但絕不排斥民主、自由、平等的價值。”李鎮西評價。

對於杜道生來說,獲取新聞的唯一途徑就是《參考消息》,那是他最喜愛的一份報紙。每次在報紙上看到好的文章,他就用毛筆工工整整地抄下來。

排除了所有現代化設施以後,各種各樣的古籍堆滿了他的屋子,也占據了他的腦袋。在四川師範大學的校園裏,看到橫幅上的一個繁體字寫錯一筆,他會停下來找到負責人問清情況。就連跟學生出去遊玩,看到兩只狗打架,他都會作為教材,告訴學生,“獨”字從反犬旁,是因為狗是獨居動物,不合群。而“群”字從羊,就因為羊是喜群居的動物。

為了漢字,他甚至一度放棄自己少寫作的信條。1982年,在香港《大公報》發表一篇《漢字—人類心靈的幾何學》,提出必須要保存傳統文化。

“漢字的改革是對大眾講的,漢字的保護才是我們這些讀書人的責任。”杜道生告訴學生。

此後,杜道生被許多媒體稱為“漢字守護者”,可在他看來,自己一輩子只做了“當學生和教書兩件事”。而且,在當地頗有名望的杜道生從未到過家鄉以外的地方講學。

“自古都只有來學,沒有往教。”杜道生堅定地認為,如果想學習,必須到老師那裏“求學”,而不是由老師主動找學生。

登門討學的不少,但要想真正拜他為師,不僅要有學生父母和他的長子參見的拜師宴,還要由學生奉上幾條鹹肉—這是從孔子之時就盛行的拜師禮,只是,不需要像古代一樣買夠十條鹹肉那麽多。

杜道生一生坎坷。他幼年喪母,中年喪妻,剛步入晚年時,16歲的小兒子不幸夭折。在他96歲時,75歲的兒子也離開了人世。杜道生晚年對學生說:“我一生都在修養我的仁心,當你把這顆掌管七情六欲的人心鍛煉成喜怒哀樂不入於胸的時候,這顆心就是你的本心。”

在學生眼裏,杜道生幽默達觀,並不像古書那麽無趣。北京語言大學教授張維佳記得,有一次杜道生在成都的公交車上被“街娃”(小偷)偷了錢,回來後就把厚紙裁成一沓錢的樣子,然後每張都寫上“哈哈,小偷,你上當了”裝進口袋裏。

對待自己喜愛的毛筆字,杜道生也沒有想象中那麽嚴肅。一兩元錢買來的毛筆插在一個破杯子裏,墨汁“連一得閣都很少用”,收據、發票、廣告傳單、煙盒、臺歷的背面都可能成為他的書寫用紙。

從2008年開始,他的身體變得越來越差,被醫生診斷為早期老年性癡呆後,他開始有些記不住家人的名字。但是當訪客和他提起熱愛的古書時,還是能從他滔滔不絕的背誦中看出往日的風采。

對於死亡,杜道生並不恐懼。“死人不可怕,活人才可怕呢。”他對學生說。

2013年,杜道生因為肺炎不得不再一次住進了醫院,最終,酷愛中醫的他被插滿了管子,不能動彈。而張煒清楚地記得,在老人最後的日子裏,意識不清的時候總是會喃喃地念叨著,“要回家,要回桂花樓。”

桂花樓在四川樂山,是杜道生1912年出生的地方。只是他忘記了,在上個世紀90年代的舊城改造中,那個曾經人丁興旺,熱鬧非凡的地方早已被拆除了。

編輯:Refreshman