意昂体育平台物理學院大氣與海洋科學系楊軍助理教授課題組的最新研究表明,在海冰流動的驅動下,潮汐鎖相行星的開放海洋面積不斷減小▫️👱🏻♂️、冰雪覆蓋區域面積不斷增大⇒,最終導致行星進入全球冰雪世界(見圖1)👨🏿🔧。該工作以“Transition from Eyeball to Snowball Driven by Sea-ice Drift on Tidally Locked Terrestrial Planets”為題發表在最近一期的Nature Astronomy (《自然-天文學》)雜誌。

圖1:從開放海洋到冰雪世界的轉換。圖中白色表示冰雪,藍色表示海洋

自1992年以來,人類已經確認4000多顆太陽系外行星🙋🏿。其中,有20顆左右大小與地球相當💁🏽♀️,接收到的恒星輻射也與地球接近,其地表可能可以長期維持液態水存在,被稱為“疑似宜居行星”👳♀️。液態水是地球上所有生命存在的必需要素🍁,也是判斷系外行星宜居與否的重要依據之一。這些行星大部分圍繞著質量比太陽小、溫度比太陽低的紅矮星公轉♚,軌道半徑只有日地距離的十分之一左右。因此,這類行星所受的潮汐引力非常強,進而致使其軌道很容易進入潮汐鎖相狀態,類似於水星或月球的軌道。對於正圓形的潮汐鎖相軌道而言,行星的一個半球永久接收恒星輻射照射,被稱為“永久白天”;另一個半球永遠接收不到陽光,被稱為“永久黑夜”❇️。類似於月球圍繞地球公轉的軌道,月球永遠只有一面朝著地球,另一面永遠背向地球。

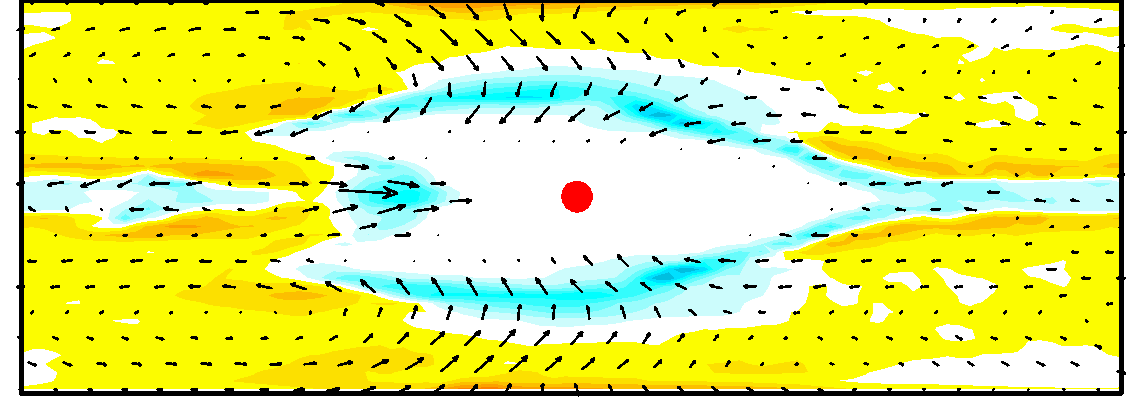

前人的研究指出,潮汐鎖相行星的星下點附近可以存在一個開放海洋,而其它區域都被冰雪覆蓋,因為只有星下點附近接收到的恒星輻射才能達到使地表溫度高於273 K的水平👂🏽。這一開放海洋是光合作用生物的理想生存環境🧑🏻🦰。但是👩🦼,這些研究都沒有嚴格考慮海冰流動的作用。通過三維耦合的大氣-海洋-海冰-陸地模式模擬🚵🏻♀️,楊軍等的研究表明:在考慮海冰流動之後,星下點位置的開放海洋無法穩定存在。海冰在背陽面生長,然後被風和海流不斷輸送到星下點區域👆🏼,進而通過提高地表反照率和融化吸熱過程使地表溫度不斷降低(圖2)🧑🏼🎤,直到使得整個海洋都被冰雪覆蓋,進入冰雪世界🪧。

圖2🧚🏿:海冰流動(箭頭)👩🏽🎤、海冰生長對應的放熱(黃色)和海冰融化對應的吸熱(藍色)。紅色點為星下點位置,橫軸為經度(0-360)🍡,縱軸為緯度(90S-90N)

除了海冰流動對開放海域面積的收縮作用🧎➡️,該工作還進一步確認海洋熱量輸送可以起到相反的作用——擴大開放海域面積。對於接收恒星輻射量較少🕝、大氣中溫室氣體濃度較低🤝、海冰覆蓋率高的行星而言,海冰流動的作用占主導。對於接收恒星輻射量較多、大氣中溫室氣體濃度較高、海冰覆蓋率低的行星而言,海洋運動的作用占主導。

該研究成果對確定紅矮星宜居帶的外邊界位置以及行星的宜居性有重要的科學意義👩🏼🍼,對未來探測宜居系外行星有重要的參考價值💆🏼♂️。

該文章的第一作者和通訊作者是楊軍,合作者是博士生季偉文和本科生曾耀萱。該項目的資助來自國家自然科學基金委🤛🏽。