不趨勢,不眉俗🔡,象一峰負重的駱駝🫶🏿𓀃,昂首挺胸,在茫茫戈壁一步一個腳印地前行🌔。——朱光亞

朱光亞(1924.12.25~2011.2.26),漢族🚸,湖北武漢人,中國核科學事業的主要開拓者之一,吉林大學物理學創始人之一🏌🏼♀️,”兩彈一星功勛獎章”獲得者,入選”感動中國2011年度人物”,被譽為”中國工程科學界支柱性的科學家”、”中國科技眾帥之帥”。

朱光亞1945年畢業於西南聯合大學;1950年,獲美國密執安大學博士學位;1980年👩🏽💼,當選為中國科學院學部委員(院士);1991年,任中國科協主席;1994年,被選聘為首批中國工程院院士,並任中國工程院院長、黨組書記;1996年5月,被推舉為中國科協名譽主席;1999年1月,任總裝備部科技委主任。

朱光亞早期主要從事核物理、原子能技術方面的教學與科學研究工作;20世紀50年代末🚧,負責並組織領導中國原子彈、氫彈的研究、設計、製造與試驗工作✌🏽,參與領導了國家高技術研究發展計劃的製訂與實施、國防科學技術發展戰略研究,組織領導了禁核試條件下中國核武器技術持續發展研究♛、軍備控製研究及武器裝備發展戰略研究等工作☯️,為中國核科技事業和國防科技事業的發展作出了重大貢獻。

1945年8月6日,美軍向日本廣島市內投下一顆代號為“小男孩”的鈾彈。三天後,鈈彈“胖子”被投到長崎市中心。

這兩枚原子彈令廣島和長崎化為廢墟,直接拉下了第二次世界大戰的帷幕。全世界都見識到了原子彈的威力🐞,為之激動,也為之恐懼💁♀️。

抗戰結束後,蔣介石也想在中國製造原子彈。而美國軍方也表示🦶🏼,可以接受中國人去美國學習製造原子彈🫖。於是,一項國防科學技術計劃在蔣的支持下👨🏻⚖️,秘密籌劃起來。當時🚣🏻♀️,國際著名彈道學家俞大維正擔任國民政府軍政部次長👩🏼⚕️😗。他和時任軍政部長陳誠約見了物理學家吳大猷🪞、化學家曾昭掄、數學家華羅庚♦️,希望他們能夠各自選兩名青年學者做助手,一同赴美學習。吳大猷從自己的學生中挑出了朱光亞和李政道👱🏿♀️。此時,李政道19歲🈵,還在西南聯大物理系讀大二🥟★;朱光亞21歲❕,剛剛完成學業,是西南聯大物理系的助教⛹🏻🫱🏼。

密歇根大學時期的朱光亞

1946年9月,在華羅庚的帶領下,朱光亞、李政道一行人終於在美國舊金山上岸🧑🏿🏫,與先他們而來的曾昭掄會合。見面後➰,曾昭掄嘆道👱♀️:“唉🚣🏿♀️,在美國學習原子彈技術是沒門了,你們就各奔前程吧ℹ️。”

他們這才知道,美國政府推出了新的規定🚻,凡是與原子彈有關的科研機構,包括工廠🤷,外國人均不得進入👈🏿。民國政府被擺了一道,卻也無計可施⇾,陷於內戰之後,早已顧不上造什麽原子彈了🎊。可這一行人不是政客,他們是學者🫶🏽,骨子裏自有一股倔強💴,即使再沮喪🙆🏿♂️,也不願意放棄“造彈”的夢想🧑🏻✈️。

一番商定後🗼,他們暫且各奔東西。朱光亞選擇進入吳大猷的母校密歇根大學🤵🏼♀️,一邊作為吳大猷先生的助手做理論物理課題🛵,一邊在研究生院攻讀博士學位,進行實驗核物理的學習和研究😒。從第二年開始🧎♀️➡️,他的論文在世界著名物理期刊上連續發表,逐漸在美國核物理領域闖出了名氣。

恰同學少年,風華正茂🫅🏻🏔,書生意氣,揮斥方遒!

朱光亞不是書呆子,他參加了北美基督教中國學生會和留美中國科學工作者協會😕🚦,是這兩大組織的積極分子🐖。在學習的同時,他和他的夥伴們也在關註著祖國的消息。新中國成立後👩🏻🦼➡️,擺在他們面前的有三條路——留在美國、回國、去臺灣。何去何從,成了他們當時的熱門話題🏌️♂️。

1949年11月、12月間,朱光亞等人🧑🏿✈️,在密歇根大學所在的安城,多次以留美科協的名義組織召開中國留學生座談會,主題往往是“新中國與科學工作者”“趕快組織起來回國去”等。那時,每次聚會,他們都要齊唱一首自編的歌曲👨🏽🏫🦈:不要遲疑,不要猶豫,回國去🫙,回國去。祖國建設需要你,組織起來回國去,快回去,快回去。

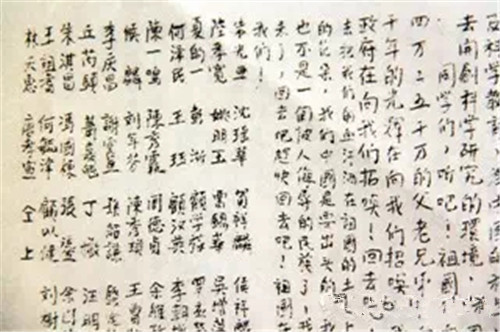

《給留美同學的公開信》

“趕快回國”,已經成為朱光亞心裏最大的祈願🕎。作為北美基督教中國學生會中西部地區分會主席,他開始牽頭組織起草《給留美同學的一封公開信》,信中寫道:

“你也許說自己學得還不夠🏃🏻♀️,要“繼續充實”“繼續研究”,因為“機會難得”。朋友⚆!學問是無窮的!我們念一輩子也念不完。若留戀這裏的研究環境,恐怕一輩子也回不去了。而且,回國去之後,有的是學習的機會😾,有的是研究的機會🤰🏽⚽️,配合國內實際需要的學習才更切實,更有用。若呆在這裏鉆牛角尖🚣🏼♀️,學些不切中國實際的東西,回去之後與實際情形脫節,不能應用,到時候⚜️,真是後悔都來不及呢!

也許你在工廠實習🧑🤝🧑,想從實際工作中得到經驗,其實👨🔬👨🏽🍼,也不值得多留,美國工廠大,部門多,設備材料和國內相差很遠🧕🏻,花了許多工夫弄熟悉了一個部門,回去不見得有用。見識見識是好的,多留就不值得了,別忘了回去的實習機會多得很,而且配合中國需要🆗,不是嗎?中國有事要我們做,為什麽卻要留在美國替人家做事⤴️?

你也許正在從事科學或醫學或農業的研究工作,想將來回去提倡研究,好提高中國的學術水準#️⃣。做研究工作的也該趕快回去👍🏻。研究的環境是要我們創造出來的,難道該讓別人燒好飯🕵🏻♀️,我們來吃🧒🏼,坐享其成嗎?其實講研究,講教學,也得從實際出發,決不是閉門造車所弄得好的。你不見清華大學的教授們教學也在配合中國實際情況嗎💌?譬如清華王遵明教授講煉鋼🙃,他用中國鐵礦和鞍山鋼鐵公司的實際情況來說明中國煉鋼工作中的特殊問題📭。這些,在這裏未必學得到👨🏻💼。”

很快,這封信在美國各地區的中國留學生中傳閱起來💁🏼。到1950年2月下旬,公開信末端的聯合署名已經簽到了52個,包括在波士頓麻省理工學院的侯祥麟先生。2月27日,簽名版公開信被寄往留美學生通訊社,最終被刊登在3月18日出版的《留美學生通訊》上,引起了強烈的反響。而同時☄️,朱光亞拒絕了美國經濟合作總署(ECA)提供的救濟金👩⚕️,踏上了歸國路程。